集成微腔光频梳精密测距研究取得进展

近日,中国科学院西安光学精密机械研究所研究员张文富团队与合作者,在基于集成微腔光频梳的精密测距方面取得进展。该团队提出了基于集成微腔交叉双光梳进行绝对距离测量的新方法,解决了传统双光梳测距方案普遍存在的非同步测量误差问题,利用单次光谱采样技术实现了艾伦偏差为5.63 nm @ 0.3 m的测距结果,同时利用光学游标效应将测距的非模糊范围从3 mm扩展至339 m。

光学频率梳作为时间和频率“标尺”,在精密测距领域具有应用价值。在众多基于光学频率梳的测距方法中,色散干涉法利用多个相干梳齿成分的光谱干涉信息,具有较高的测量精度和较强的抗干扰能力。

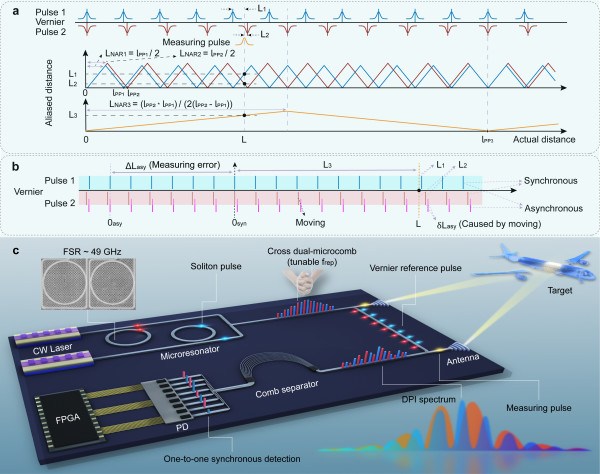

前期,研究团队利用单个高重复频率的微腔光频梳,解决了传统低重复频率光频梳在色散干涉测距中存在的测量死区问题。由于测距的非模糊范围与光学频率梳的重复频率成反比,导致测距量程受限。传统采用基于时域异步采样的双光梳测距方案,利用光学游标效应扩展非模糊范围。这些方案需要在调谐重复频率大小或交换双光梳角色前后非同步地测量两次,存在一个被普遍忽视的问题——当考虑真实测量场景中由目标运动或大气抖动等引起的待测距离实时变化时,非同步的二次采样会引入绝对距离测量误差即非同步测量误差。

针对这一问题,该团队提出了基于色散干涉法的片上交叉双光梳测距方法。这种基于频域光谱采样的双光梳测距方法的核心是利用集成微腔产生两套重复频率略有不同且梳齿彼此错开的光频梳。为此,团队基于辅助光热补偿技术鲁棒地产生了两套重复频率约50 GHz且重复频率差可调的单孤子态微腔光频梳,进而基于热调谐技术将两个泵浦光的频率差优化至重复频率的一半,从而实现两套微腔光频梳的梳齿彼此错开。

该团队在实验产生的两套单孤子态微腔光频梳的光谱中观察到,其梳齿频率分布类似于十指交叉的双手,被称为交叉双光梳。所有梳齿近似均匀分布且清晰可辨,可用光谱仪或探测器阵列进行一次性光谱采样。单次光谱采样解决了待测距离实时变化的影响,消除了非同步测量误差。在数据处理时,携带距离信息的双光梳色散干涉光谱依次经过光谱分离、快速傅里叶变换和脉冲峰值拟合,可同时得到两个混叠的小数距离,进而根据光学游标效应解算出绝对距离。

为评估这一新方法的测距性能,该团队展开了一系列原理验证实验。团队在7.14 m附近的线性步进测量中实现了绝对距离的解算,对应的测距标准偏差为3.72 μm,误差主要源于步进电机的机械误差和实验环境的振动。为了排除这些因素对测距性能的影响,在0.3 m的稳定光路上进行定点重复测量,对应的测距标准偏差为56 nm,最小艾伦偏差为5.63 nm @ 56 s。进一步,同步和非同步测量以及静态和动态测量的对比实验验证了该方法在消除非同步测量误差方面的优势。

结果表明,光学游标效应在扩展非模糊范围的同时会将二次采样引入的微小误差线性放大,导致在动态情况下非同步测量产生巨大的绝对距离测量误差,而同步测量完全消除了这一误差。研究分析了重复频率抖动对扩展后非模糊范围的限制,实验利用团队前期开发的射频注入锁定技术将重复频率抖动降至2 Hz,从而将非模糊范围从3 mm扩展至339 m。

这一测距方法消除了非同步测量误差,在长距离、动态、绝对距离测量应用场景中具有优势。

相关研究成果发表在《科学进展》(Science Advances)上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、科技创新-2030重大项目、中国博士后科学基金、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划的支持。