北京大学电子学院陈景标团队在钙束光钟关键技术领域取得重要进展

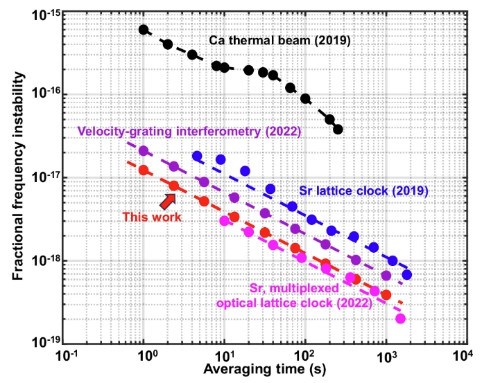

近日,北京大学电子学院陈景标教授团队在钙束光钟关键技术领域取得重要进展。针对钙原子束光钟稳定度受限于量子投影噪声极限这一瓶颈问题,团队提出纳秒拉姆塞光谱(Nanosecond Ramsey Spectroscopy)技术,实现原子束中全部横向速度原子的高效利用,使系统的量子投影噪声极限频率稳定度达到媲美国际最好的冷原子光晶格钟水平。这一成果不仅为突破传统热原子束光钟原子利用率低的长期瓶颈提供了原创性解决方案,也为构建新一代高精度守时飞轮光钟奠定了核心技术基础。相关研究成果以 “Nanosecond Ramsey spectroscopy for Ca beam optical clocks”为题,发表在《自然》(Nature) 旗下的国际期刊《npj量子信息》(npj Quantum Information)上。

在全球时频计量体系加速向光频时代演进、国际计量委员会(CIPM)推动时间的基本单位“秒”基于光学跃迁重新定义的背景下,光钟技术已成为国际竞争的前沿焦点。面向这一趋势,钙原子束光钟因结构简洁、连续运行能力强,可在紧凑可靠的系统架构下提供更高稳定度,被视为最具工程化潜力守时飞轮光钟的重要候选。钙原子束光钟的发展将为下一代全光时频体系构建提供关键支撑。传统钙原子束光钟拉姆塞光谱虽具备显著的压窄跃迁线宽优势,但对原子速度具有严格选择性,使得绝大多数具有横向速度的原子无法参与干涉过程。在常规钙原子束光钟系统中,能够参与拉姆塞干涉过程的有效原子比例不足千分之一,原子利用率极低,系统短期稳定度因此受限于量子投影噪声(QPN)极限,是制约进一步提升性能的核心瓶颈。

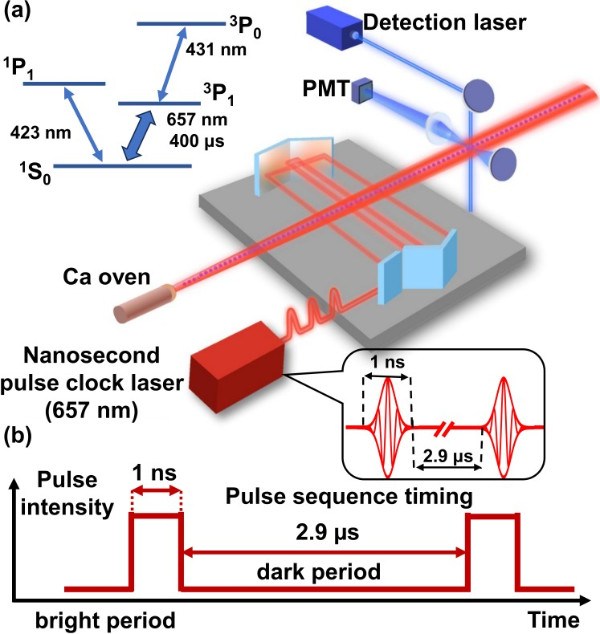

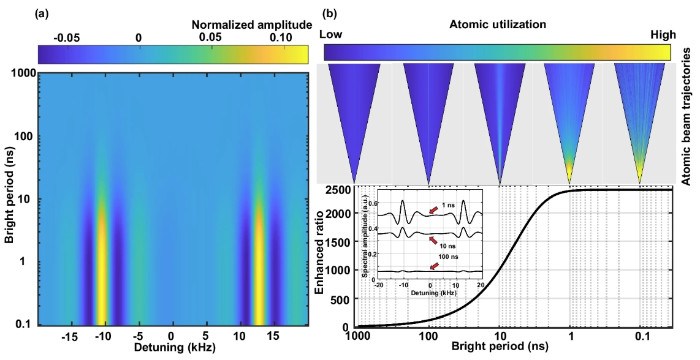

针对钙原子束光钟中原子利用率长期偏低的技术瓶颈,陈景标团队提出纳秒拉姆塞光谱技术。该技术通过将光–原子相互作用时间压缩至纳秒量级并在时间域内精确控制光与原子相互作用的时间窗口,使原子渡越时间与横向多普勒速度分布实现精确匹配,从而使所有横向速度的原子均能参与拉姆塞干涉过程,实现对原子束中横向速度的100%覆盖。理论研究表明,该技术可使光谱幅度提升超过2300倍,使系统的量子投影噪声极限频率稳定度提升至1.2×10⁻¹⁷√τ,媲美冷原子光晶格钟。该技术无需引入激光冷却系统,不增加系统复杂度,适用于连续运行和工程化集成,为构建高稳定度的钙原子束光钟开辟了关键技术路径,并有望在高精度导航、深空测量、光学时频网络及国家时间基准构建中发挥重要作用,为下一代高精度时频体系乃至时间基本单位“秒”的未来重新定义提供坚实支撑。

该研究在陈景标和电子学院潘多副研究员的指导下完成。论文第一作者为电子学院博士生陈京明,共同研究人员还包括电子学院工程师刘天宇、博士生苗杰、博士后葛哲屹。合作研究者包括北京无线电计量测试研究所高级工程师商浩森、苏亚北,研究员薛潇博。研究工作得到了北京市科技新星计划、“量子科学与技术创新”重大项目以及温州重大科技创新重点项目的资助与支持。