深圳国际量子研究院王观勇副研究员在超导异质结量子尺寸效应研究中取得重要突破

近期,深圳国际量子研究院王观勇副研究员与上海交通大学贾金锋教授、郑浩教授等合作,在超导异质结领域取得关键进展。研究团队创新性利用本征量子尺寸效应,在超薄金属岛/超导异质结中成功观测到安德烈夫束缚态(Andreev bound states, ABS),并清晰解析其空间波动特性,为低能耗电子器件与量子比特研发提供了全新材料平台与技术思路。相关成果以 “Quantum-Size Effect Induced Andreev Bound States in Ultrathin Metallic Islands Proximitized by a Superconductor” 为题发表于国际顶级物理期刊 Physical Review Letters。

安德烈夫束缚态(ABS)是超导-正常金属界面的特征量子态,更是低能耗电子器件与量子比特的核心载体,在量子信息处理领域具有重要应用价值。此前,ABS 的观测主要依赖超导-纳米线/量子点-超导约瑟夫森结等复杂结构,而在结构更简单的金属-超导体异质结中,始终缺乏直接观测证据,成为该领域研究的一大瓶颈。

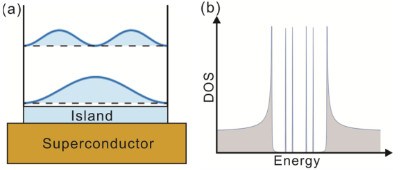

本研究创新性地利用超薄金属岛自身的量子尺寸效应:当 Bi、Ag、SnTe 等超薄金属岛的几何尺寸降至费米波长尺度(几十纳米)时,量子限域效应会导致电子能级离散化,其能级间距达到 meV 量级,与常规超导体能隙相当。通过将这类“天然量子点”与超导衬底耦合,研究团队首次在简单异质结中实现了离散 ABS 的观测,突破了传统研究对复杂结构的依赖。

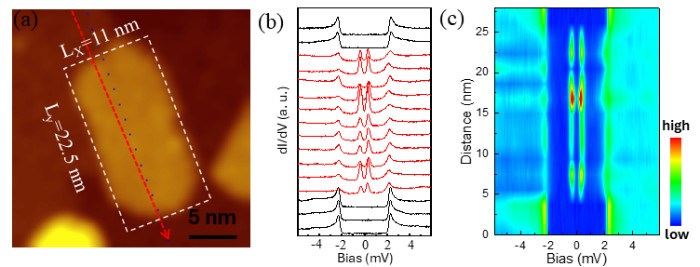

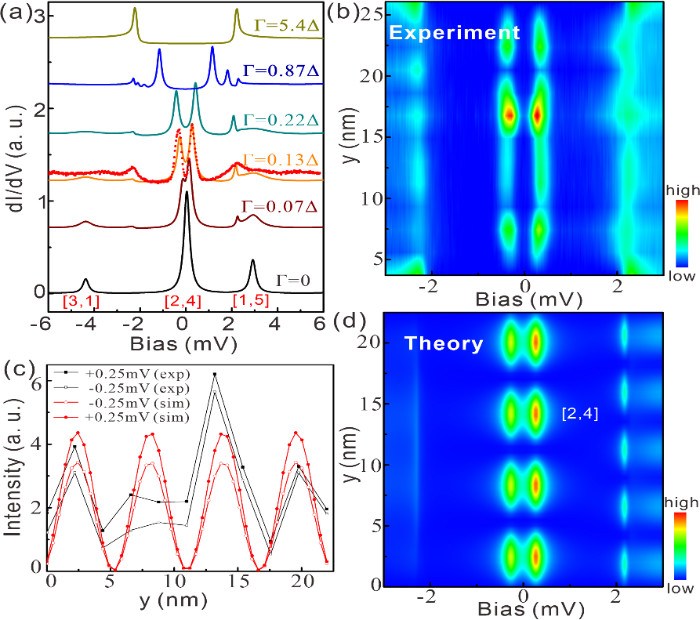

实验的核心挑战在于制备原子级锐利的超导-金属界面。研究团队采用自主开发的等离子体辅助分子束外延技术,制备出原子级平整的 NbN 超导薄膜,并在其上生长单层铋(Bi)、银(Ag)及碲化锡(SnTe)纳米岛。在 0.4 K 极低温环境下,通过高分辨扫描隧道谱获得了一系列关键发现:Bi/NbN样品超导能隙内出现对称分布的离散ABS峰(图2b);ABS能量在单个金属岛内保持空间均匀性(图2c) ; ABS波函数呈现周期性驻波振荡(图3b-c),证实电子在金属岛边界受限形成的量子干涉 。

团队进一步建立量子点-超导体耦合模型,揭示了观测离散 ABS 的核心条件:弱耦合强度(Γ=0.13Δ)(图3a)。强耦合状态下,ABS 会融于超导相干峰,而 NbN 衬底的本征弱耦合特性,让这些离散态得以在能隙中清晰显现。这一机制如同在汹涌的超导海洋中构建起纳米尺度的 “量子孤岛”,岛内电子因空间约束形成驻波,弱耦合则让这些离散态成功 “浮出水面”。

深圳国际量子研究院王观勇副研究员与南京大学博士生刘力硕为论文共同第一作者,上海交通大学郑浩教授、贾金锋教授为通讯作者,南京大学陈伟教授等学者参与合作研究。研究工作得到科技部、国家自然科学基金、上海市科委、上海量子科学研究中心等项目的资助支持,为研究的顺利推进提供了坚实保障。