南京大学物理学院陈增兵、尹华磊团队实现具有可拓展性的高效量子秘密共享

近期,南京大学物理学院、固体微结构物理全国重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心陈增兵教授和中国人民大学物理学院、量子态构筑与测控教育部重点实验室尹华磊副教授团队实现了一种兼具高效率和可拓展性的量子秘密共享协议。该协议利用两体纠缠态和测量后匹配方法在多个用户之间建立等效的多方GHZ关联,避免了CHZ纠缠态产生与分发的困难,具有通信效率高、可拓展性强、无需多用户时间同步和符合响应的优势。本工作对量子秘密共享协议在实用化量子通信网络中的应用具有重要意义。

随着量子信息技术的快速发展,构建大规模的实用量子网络无疑将是关键里程碑之一,其不仅能够使量子通信的安全优势扩展至多用户场景、突破点对点通信的局限,还能够在计算和精密测量等实际任务中展现出革命性的优势。量子秘密共享作为经典秘密共享和量子信息技术的结合,利用量子力学基本原理和量子纠缠资源,能够为秘密持有者分发秘密以及参与者协作还原秘密的过程提供量子增强的安全性。结合其他量子密码协议,量子秘密共享在多方量子计算和量子区块链等多种网络应用中发挥着关键作用,因而成为实用量子网络中的重要组成部分。第一个量子秘密共享协议由Hillery等人于1999年提出,该协议利用三光子Greenberger–Horne–Zeilinger(GHZ)态的量子关联性实现了三用户情况下的秘密共享。在此之后,基于高维纠缠态、图态以及束缚纠缠态等不同种类纠缠态的量子秘密共享协议被相继提出,极大地推动了量子网络及其相关应用的发展。然而,基于多方纠缠态的量子秘密共享协议在实际量子网络的应用中仍然存在诸多限制。一方面,由于纠缠态产生效率、光子探测效率以及光子在传播过程中损耗的限制,随着网络用户数量的逐步上升,多方纠缠态在产生与分发上的困难也呈指数级上升,从而导致量子秘密共享协议的通信效率受到严重制约。另一方面,实际网络的拓扑结构复杂多变,需要对纠缠源的结构和测量设备进行反复调整,限制了量子秘密共享协议的可拓展性。此外,内部不可信参与者的攻击对量子秘密共享协议的安全性造成了威胁。所以,量子秘密共享协议尽管在理论和实验上有巨大的进步,但是在迈向大规模实用化的道路上依然面临上述挑战。

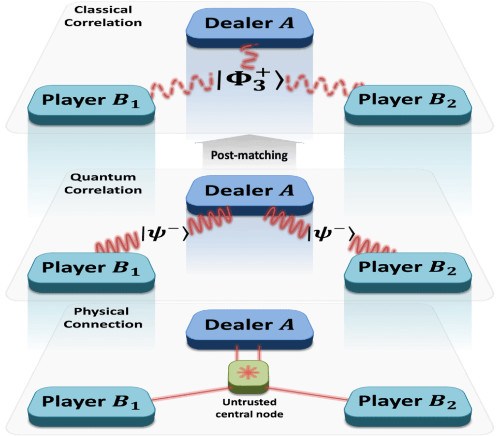

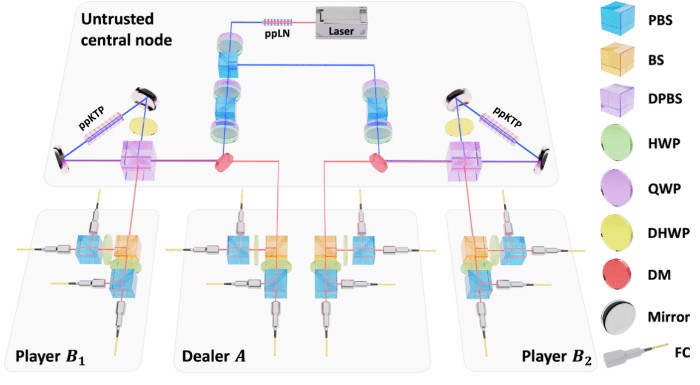

陈增兵-尹华磊团队利用多组两体纠缠态和测量后匹配的方法设计并实现了一种高效的量子秘密共享协议[Opt. Lett. 49, 4210 (2024)],如图1所示。具体来说,该团队对用户之间的两体纠缠态进行投影测量,之后对使用同一测量基矢的事件进行配对,对配对成功的事件按照测量基矢分别进行异或操作,最终在多个用户之间建立等价于多方纠缠态测量结果的经典关联。对具有多方关联的测量结果进行纠错及隐私放大等后处理,便可形成秘密共享的密钥。由于后匹配的操作过程等价于将多组两体纠缠态纠缠蒸馏为含噪的多方纠缠态,后处理过程等价于将含噪的纠缠态纯化为几乎完美的多方纠缠态,因此该协议能够产生几乎完美的多方纠缠关联,保证其具有量子增强的安全性。一方面,该协议通过两体纠缠态和测量后匹配方法建立等价的多方关联,避免了参与者人数上升导致的通信效率的指数级下降。另一方面,该协议仅需两体纠缠源和投影测量装置,无需多用户之间的时间同步和符合响应等复杂技术,提升了量子秘密共享协议的可拓展性和实用性。同时,通过有限密钥分析和对边缘错误率的估计,该协议能够抵御包括内部参与者攻击在内的相干攻击。该团队利用两个偏振纠缠光源和偏振投影测量装置,在三用户的量子网络中实现了该协议,实验装置如图2。在单用户信道损耗分别为7.6、10.9和12.9 dB的情况下,该协议偏选基下的密钥率分别能够达到21.18、4.69和1.71 kbps。此外,通过对不同时间的数据进行分组匹配,该团队模拟了网络分别包含3、4和5用户情况下平衡基选择的量子秘密共享密钥率,分别为6.972、6.461和5.880 kbps,展示了密钥率和用户数几乎独立的优势。

相关研究成果以“Experimental Efficient Source-Independent Quantum Secret Sharing against Coherent Attacks”为题发表在《物理评论快报》[Phys. Rev. Lett. 135, 150801 (2025)]上。论文的共同第一作者为南京大学博士生肖翼冉、中国人民大学尹华磊副教授和南京大学硕士毕业生华文吉,通讯作者为中国人民大学尹华磊副教授和南京大学陈增兵教授。该研究工作得到国家自然科学基金和中央高校基本科研业务费等的支持。