南京大学赖耘、彭茹雯、王牧和CT Chan团队首次实现光子“平行空间”与“虫洞”

在漫威宇宙中,奇异博士抬手画圈,便能开启一扇通往不同世界的“任意门”。 如今,这一科幻奇景在南京大学的实验室里,以光的形式成为了可观测的现实。近日,南京大学物理学院赖耘教授、彭茹雯教授、王牧教授团队与香港科技大学CT Chan教授团队合作,成功地在一种非局域人工材料上并行构建了多个互不干扰的“光子平行空间”,并展示了犹如“虫洞”般的隐形传输效应。

光子闯入“平行宇宙”

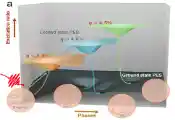

我们所在的物理世界遵循着“一个萝卜一个坑”的基本法则:同一个位置若被一个苹果占据,便无法再容下一颗橙子。除非,它们分属不同的平行宇宙。研究团队正是将这种“除非”在光学上变成了现实。他们构造了一种非局域人工材料,让同一物理位置能够同时具备两种截然不同的光学属性。例如,既是“真空”又是“玻璃”,或者同时是“凸透镜”和“凹透镜”。而选择进入哪个世界的“钥匙”,仅仅取决于光子抵达材料表面的初始位置。这就像科幻电影中,奇异博士面对两扇“任意门”,推开左边那扇,是冰天雪地;推开右边那扇,却是热带雨林(图1)。在这种材料中,从不同边界进入的光子,会步入完全独立、互不干扰的“光学现实”。同一位置,多重“现实”,这曾经天马行空的想象,如今在光的领域里成为了确凿的实验事实。

图2展现了光子平行空间的基本概念。在传统光学世界里,光穿过一块材料时,它所“感受”到的光学环境是唯一且确定的——就像你眼前有一只静止的蝴蝶,它可以用一套蝴蝶的折射率分布来描述(图2a)。而在光子平行空间能同时承载两套截然不同的光学“现实”。例如,从材料左右表面入射的光,会“看到”一个对应蝴蝶的有效折射率分布;而从上下表面进入的光,则会“感知”到一片完全不同的对应枫叶的有效折射率分布(图2b)。即同一块材料对光而言,既可以是一只“蝴蝶”,也可以是一片“枫叶”,两种光学现实并行不悖,叠加共存。

从“隐形虫洞”到“多重现实”

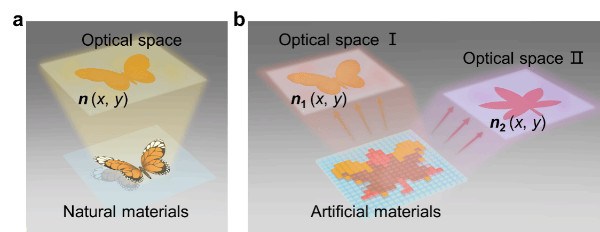

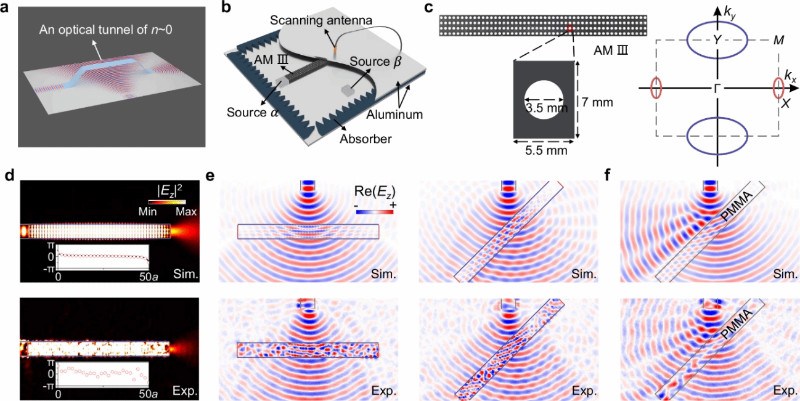

研究团队更进一步地构建了首个兼具“瞬间传送”与“完美隐形”特性的“光子虫洞”。当光子从特定端口进入时,它们毫无障碍地被“瞬间传送”到另一端,保持相位几乎不变;而对于打到“虫洞”侧面的光子,这个结构却如同披上了“隐形斗篷”,完全探测不到它的存在。这一现象在微波频段的实验中得到完美验证(图3)。

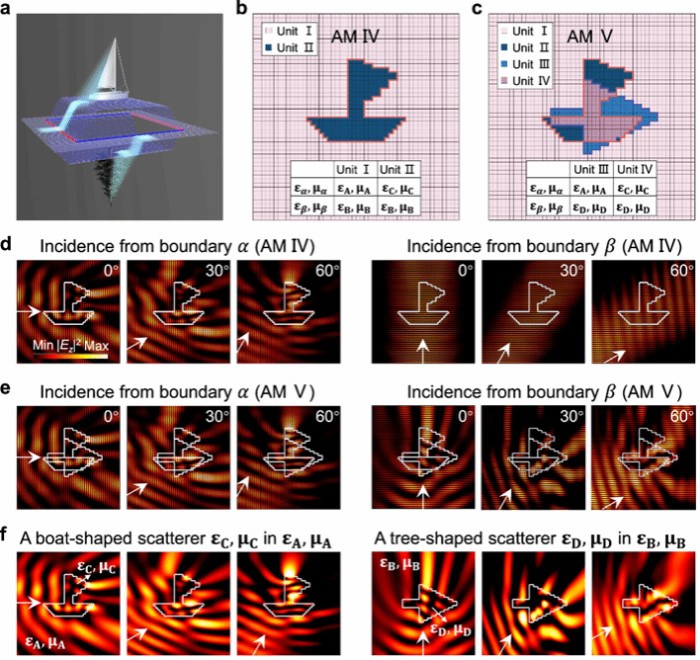

不仅如此,团队还展示了如同魔术般的“光学多重现实”:通过像搭积木一样精巧排列人工材料单元,他们在同一块材料中实现了两种截然不同、互不影响的光学器件/散射体。结果展示,当光从一个表面进入时,其散射类似于水面上的“帆船”,而从另一个表面进入时,其散射类似森林里的“松树”。这一神奇现象的数值仿真验证见图4。基于类似原理,可以将任意两种光学器件在同一个空间位置处叠加,在一定带宽下独立工作,互不干扰,就好像它们存在于“光子平行宇宙”的不同维度上一样。

开启未来光子芯片的“多重宇宙”

这项工作首次将“平行空间”、“虫洞”等超乎寻常的科幻概念,转化为严谨的实验事实。该工作有望为发展下一代高集成度光子芯片、光子计算机等重要应用提供功能集成与优化的一条全新途径。

该成果以“Nonlocality-enabled photonic analogies of parallel spaces, wormholes and multiple realities”为题发表于《自然·通讯》(Nature Communications 16, 8915 (2025))。南京大学博士后宋彤彤、博士景永鑫、博士生沈昌慧为论文共同第一作者。赖耘教授、彭茹雯教授、王牧教授与香港科技大学陈子亭教授为共同通讯作者。合作者包括南京师范大学褚宏晨副教授、苏州大学罗杰教授、武汉大学肖孟教授、香港科技大学张昭庆教授、南京大学贾润琪硕士、王聪博士。该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、江苏省自然科学基金等项目的支持,并受南京大学国际合作提升计划资助,依托南京大学物理学院、固体微结构物理全国重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心等平台完成。