南京大学李涛、祝世宁团队发表综述:光子学中的人工规范场

近日,南京大学李涛教授、祝世宁院士团队与香港大学张霜教授等合作者发表综述文章,系统介绍了光子学领域人工规范场的最新进展和未来发展方向。

规范场最初作为经典电动力学的数学重构被提出,如今已发展成为物理学领域内极具普适性的核心概念和理论工具。然而,光子作为中性粒子通常不受电磁力与真实的规范势影响。为此,研究者通过外部空间或时间调制,构建出“人工规范场”,使得对中性粒子的操控成为可能,其效果等同于真实规范场作用于带电粒子。

近年来,微纳加工技术的飞速进步催生了多种人工微纳结构光学体系——如光子晶体、超材料、超表面及光波导等——为光子学领域人工规范场的研究提供了全新的实验与理论平台。借助对这些结构的精确设计与调控,研究人员得以“赋予”光子各种人工规范场,去实现类似电子在规范场中受控的物理过程。这不仅激发了光学多个分支领域的新奇物理效应的探索,更显著拓展了光与人工微结构之间的相互作用方式与调控手段,为光子学基础研究和应用开发创造了新的机遇。

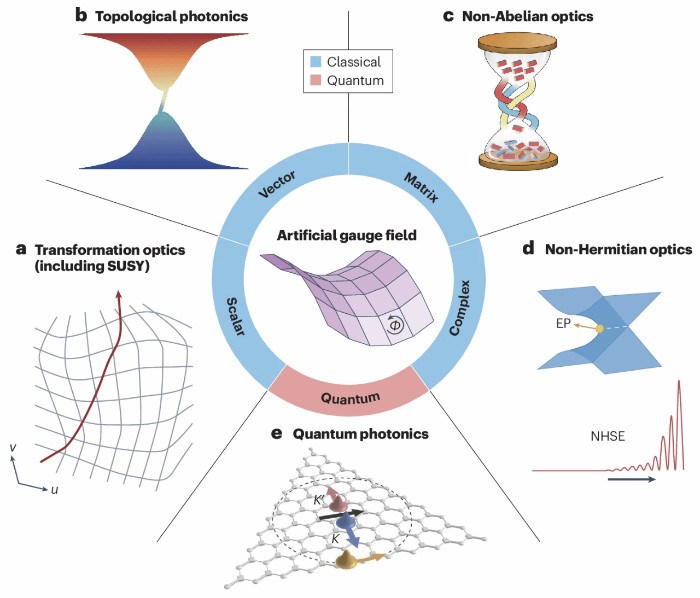

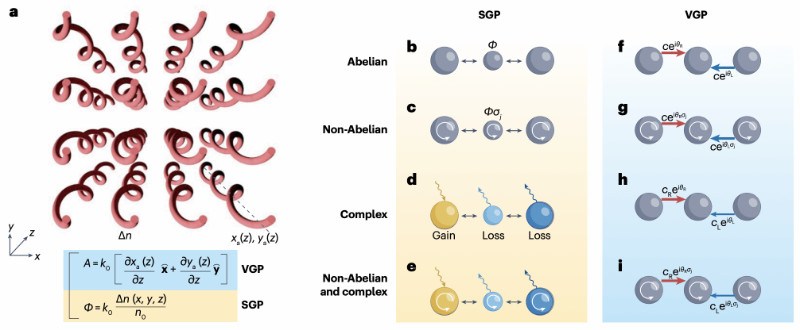

本综述论文系统梳理了光学系统中人工规范场的核心概念及其多样化构型,深入探讨了人工规范场如何启发并推动变换光学、拓扑、非阿贝尔和非厄米光学等前沿领域的发展(见图1),并展望了该领域未来的研究方向和在新型光子器件、量子信息等前沿应用中的巨大潜力。综述指出,人工规范场能够以标量、矢量、阿贝尔或非阿贝尔、实数或复数等多种数学形式呈现(见图2),不仅适用于传统的实空间和动量空间,还可扩展到其它合成维度,如频率、轨道角动量等参数空间,并在半经典和量子体系中展现出独特的理论和应用价值。这一理论框架有效地连接了看似彼此独立的光学效应,推动了光学前沿领域的交叉与融合。

总体而言,人工规范场已经发展成为贯穿光学与光子学多个分支领域的统一理论体系,不仅在经典与量子系统中搭建起光学与光子学多个前沿研究领域之间的桥梁,也为基础物理的探索和新一代光子器件(如光子集成芯片)的研发提供了强大的理论支撑和设计平台。该综述为相关领域的研究人员提供了系统的知识体系和未来研究的参考方向,有望进一步推动光子学领域的创新与发展。

该综述以“Artificial gauge fields in photonics”为题发表于《Nature Reviews Physics》,南京大学宋万鸽副教授为第一兼共同通讯作者,国防科技大学刘伟教授、澳大利亚国立大学Yuri Kivshar教授、南京大学李涛教授与香港大学张霜教授为共同通讯作者。香港大学杨易教授、深圳大学李朝红教授、柯勇贯教授,南京大学副研究员陈晨、博士生林智远、刘轩宇、吴圣杰等也为本项工作做出了重要贡献,该工作得到了祝世宁院士的悉心指导。