中国科大提出一种光学加密新策略

中国科学技术大学/合肥国家实验室罗毅团队张群研究组在基于光学加密的信息安全领域取得重要进展,提出一种基于二维杂化钙钛矿有机阳离子精细调控的、兼具高安全性和高效率的信息加密/解密新策略。相关研究成果以“High-Security and High-Efficiency Information Encryption/Decryption Based on 2D Hybrid Organic–Inorganic Perovskites via Delicate Organic-Cation Engineering”为题,5月6日在线发表于《德国应用化学》,并被选为热点论文。

刺激响应发光材料是指在诸如光、热、湿度、机械力、电场、化学试剂等外界刺激作用下,其发光强度、波长或寿命等发生可逆或不可逆变化的智能材料,具有环境自适应和信号反馈等特性。目前,基于刺激响应发光材料的光学加密在信息安全领域受到了广泛的关注。随着高质量钙钛矿纳米晶合成的实现,钙钛矿基的刺激响应发光材料在该领域的应用方兴未艾,展现出很大的应用潜力;然而,高信息安全性和高信息提取效率的同时实现颇具挑战性。一方面,目前的大部分策略多采用单模态加密/解密方式,难以保证高的信息安全性;另一方面,很多方案的实施有赖于一系列繁杂的制备加工流程,极大地限制了信息提取效率。

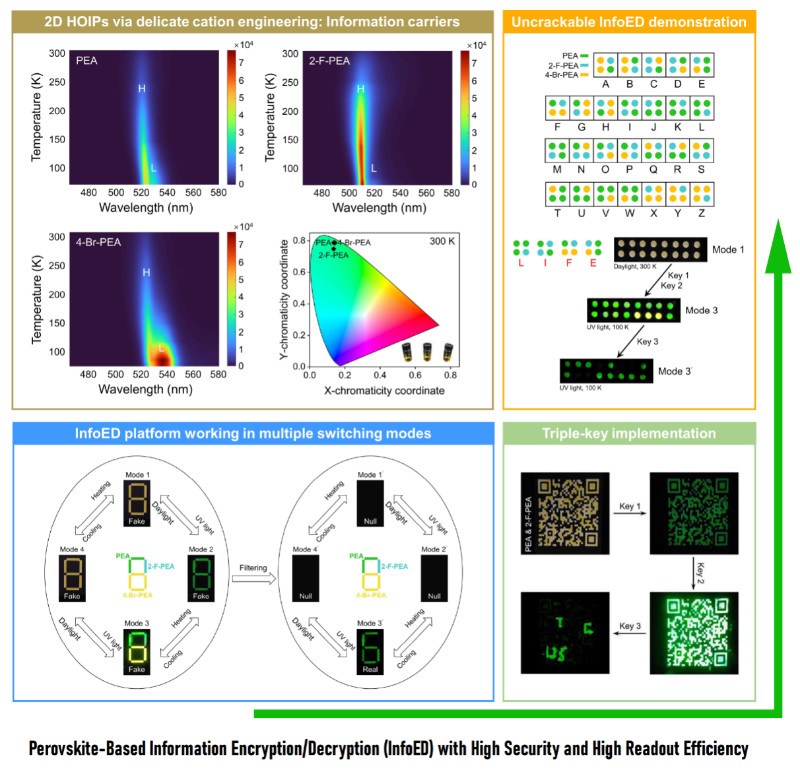

针对上述挑战,研究人员选取了一类代表性的二维杂化钙钛矿材料(苯乙胺铅碘,PEA2PbI4),采用有机阳离子精细调控工程,获得了一系列卤代衍生物,并证实了将其应用于信息加密/解密的可行性,继而构建了一个兼具高信息安全性和高信息提取效率的多模态加密/解密工作平台。首先,在高质量二维钙钛矿薄膜的变温荧光实验中,研究人员定量刻画了比邻的两个发射带在低温条件下的发射强度变化关系,并据此遴选出母体PEA2PbI4及其卤代衍生物(2-F-PEA)2PbI4和(4-Br-PEA)2PbI4作为实施信息加密/解密的三种原料样。其次,在验证了常温下这三种原料样的不可区分性之后,研究人员采用三重“钥匙”(即紫外光照、液氮降温、窄带滤波),使得信息加密/解密运作于八个模态(有且只有一个“Real”信息,余者则为“Fake”或“Null”信息),大大提高了信息安全性。值得一提的是,采用常规的液氮接触直接降温方式,不仅具有显著的成本效益,而且可以大幅缩短信息提取时间(仅需10秒)。最后,为了防止“钥匙”泄漏所带来的保密性降低,研究人员进一步提出了一种基于点阵密码本的加密方式,由简单的2×2点阵所生成的随机变量数可高达4.566×1047(即使采用目前最快的计算机El Capitan也需约1022年方可破解),确保了极高的信息安全性。

这项成果所展示的基于钙钛矿材料刺激响应发光性质的、采用三重“钥匙”运作于多模态下的信息加密/解密新策略和新方案,不仅具有高的信息安全性,而且具有高的信息提取效率,为信息安全领域的光学加密相关研发提供了新的可能性。

中国科学技术大学化学物理系博士研究生陈子昂同学为论文的第一作者,这项工作得到了科技部、国家自然科学基金委等单位的项目资助。