复旦大学邵鼎煜课题组与合作者提出量子色动力学红外发散减除的新理论

复旦大学物理学系邵鼎煜青年研究员课题组与合作者在量子场论精确前沿取得重要进展,提出了量子色动力学多喷注末态的新型横动量红外法案减除方法,相关成果于2025年10月21日发表于《Physical Review Letters》。

在高能对撞物理中,对多喷注产生过程进行高精度的理论预测,是揭示强相互作用本质并探索潜在新物理的重要途径。要实现所需的高精度,需要计算高阶的量子色动力学修正。然而,高阶计算往往涉及复杂的红外发散处理,其中相空间切片减除方法是目前被广泛采用的重要技术工具之一。传统的横动量减除方法基于色单态末态的横动量变量,在轻子或光子产生等过程取得了显著成功,但其向含喷注的末态推广一直被认为极具挑战。

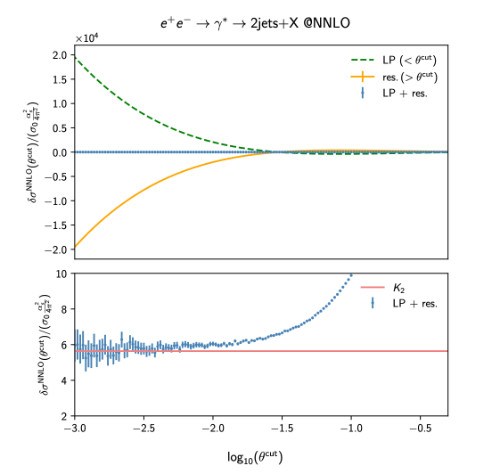

针对这一难题,研究人员提出了新的横动量减除的方案——使用“赢家通吃”(Winner-Take-All, WTA)方案重新定义喷注的横动量,以此构造减除变量,使得横动量减除方法首次能够适用于多喷注过程。研究以双喷注过程为例,建立了相应的因子化公式,并完成了次领头阶以及次次领头阶计算。在提出的两种推广方案中,一种基于方位角关联定义的切片变量能够直接利用一般的横动量依赖软函数,大幅简化理论计算,该方案适用于领头阶呈平面构型的过程;另一种基于完整横动量定义的切片方案虽使软函数结构更为复杂,却能适用于运动学信息更为丰富的散射过程,具有更强的普适性。该框架不仅为喷注过程的高阶精确计算提供了全新的理论基础,也可自然推广到强子碎裂过程的研究,为未来多喷注末态的高精度理论预测开辟了新的方向。

该工作由复旦大学与维也纳大学、阿姆斯特丹大学和圣地亚哥大学研究团队合作完成。我系博士研究生符荣峻担任第一作者。研究工作得到了国家自然科学基金、科技创新2030-“量子通信与量子计算机”重大项目、理论物理专款上海核物理理论研究中心、核物理与离子束应用实验室教育部重点实验室、复旦大学粒子物理与场论中心的支持。