北京大学徐莉梅、江颖、王恩哥团队揭示冰也会“织网”——二维冰有序化的原子级机制

在日常生活中,我们熟悉的冰是透明而规则的三维晶体。但当水分子被限制在极薄的一层空间时,它们的结晶行为却完全不同。近日,北京大学物理学院量子材料科学中心徐莉梅教授、江颖教授、田野研究员及王恩哥院士团队,在原子尺度上揭示了二维冰从无序到有序的独特“织网式”结晶过程。相关成果发表在国际期刊《自然·通讯》(Nature Communications)。

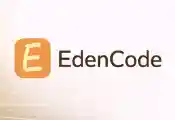

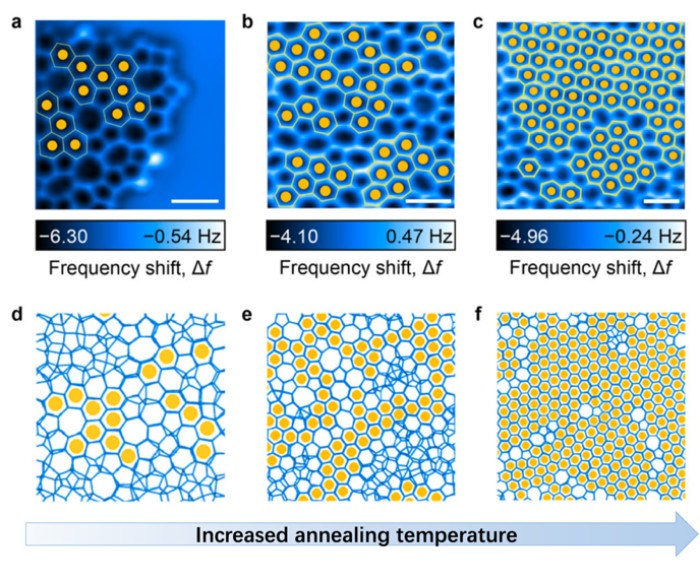

研究团队以石墨表面为实验平台,将水分子在极低温下沉积,形成无序二维冰。随后,通过缓慢升温退火,让二维冰逐步结晶。借助自行研制并转化的国产高分辨率扫描探针显微镜(SPM),科研人员首次“看见”了冰从枝状到岛状的原子级演化:起初呈现细长枝叉状结构,随着温度升高逐渐增宽、延展,最终拼接成片状小岛。

令人惊讶的是,这一晶化过程并非像传统成核理论所描述的依赖“临界晶核”生长,而是由表面吸附的水分子牵引整个结构协同演化,像蜘蛛编织网一样逐步展开。这表明二维冰的结晶不仅仅是平面分子重排,还受到三维协同作用驱动,呈现出独特的微观机制。

为了揭示这一机制,团队采用了“实验—模拟—计算—AI解析”的方法链:通过分子动力学模拟复现实验中观察到的结构演化,利用第一性原理计算分析分子间相互作用及能量变化,并结合机器学习对AFM图像进行三维分子结构重建。这套方法让科研人员首次在原子尺度上完整呈现二维冰的“蜘蛛结网”式晶化路径。这一发现不仅刷新了人们对低维结晶规律的理解,也为低维材料的可控生长、原子级结构设计以及功能材料开发提供了理论基础。

该研究由北京大学物理学院量子材料科学中心与北京怀柔综合性国家科学中心轻元素量子材料交叉平台联合完成。论文共同第一作者为袁梓峰(分子动力学模拟)、田野(扫描探针实验)、唐宾泽(机器学习三维解析)和梁天成(第一性原理计算);徐莉梅教授、江颖教授、田野研究员及王恩哥院士为共同通讯作者。研究获得国家自然科学基金委、科技部及新基石科学基金会支持。