高迁移率硅基纯锗量子线的面内可控生长

锗(Ge)材料凭借其高载流子迁移率、强自旋-轨道耦合、低核自旋噪声等优异特性,以及与硅基工艺的高度兼容性,已成为实现高保真度自旋量子比特与拓扑超导量子器件的理想材料体系。

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心N09张建军研究组长期致力于高品质硅锗(SiGe)量子材料的外延制备和物性研究工作。他们首先发现了在Si(001)衬底上自组装生长面内SiGe量子线的新方法(Phys. Rev. Lett. 109, 085502 (2012)),克服了传统利用气-液-固(VLS)生长机理制备量子线存在金属污染及难以大规模转移和排列的难题。基于此硅基量子线材料,通过和奥地利维也纳科学技术研究所Katsaros组合作,实现了首个Ge量子比特(Nat. Comm. 9, 3902 (2018));和中科大郭国平组合作,他们先后实现540MHz和1.2GHz的自旋量子比特最快操控速度纪录(Nat. Commun. 13, 206 (2022),Nano Lett. 23, 3810 (2023))。进一步,结合自上而下的纳米加工和自下而上的自组装,成功实现了Si(001)衬底上SiGe量子线的定位生长(Adv. Mater. 32, 1906523 (2020))及应力诱导的SiGe有序量子线(Nanoscale 15, 7311 (2023))。

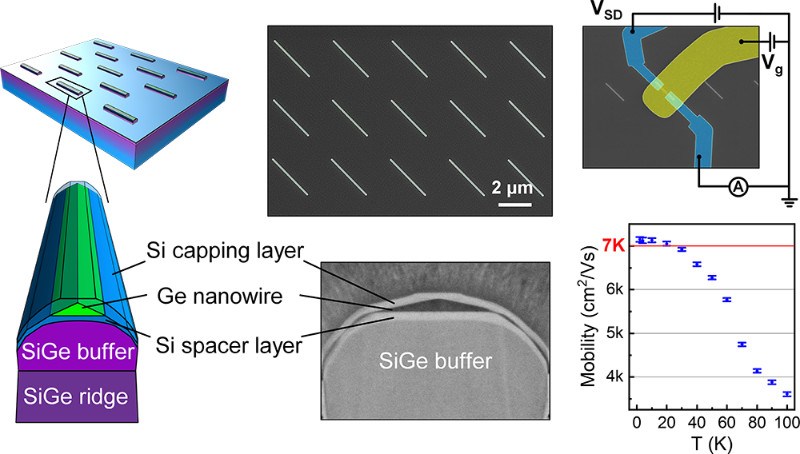

然而,Ge量子线都需在相对较高的生长温度下(500 ℃以上)才能实现,外延生长中不可避免的存在Ge和Si的互扩散,因此Ge量子线中会有一定含量的Si材料,它严重影响了量子线的迁移率及量子比特的性能。王建桓博士(现为北京量子信息科学研究院助理研究员,徐洪起教授团队成员)在张建军研究员的指导下,于博士期间就开始了低温条件下高质量Ge量子线可控生长的研究。经过数年努力,突破了Ge量子线自组装生长对高温条件的限制,在290℃的低温条件下,采用分子束外延技术,基于应变弛豫的SiGe/Si(001)图形化衬底,实现了近乎纯Ge量子线的面内自组装可控生长。利用该材料制备的场效应晶体管器件在低温电输运测试中展现出优异的空穴型导电特性。实验测试显示,在2-20K温度范围内,其空穴迁移率突破7000cm²/(V·s),这一数值显著优于Si/Ge核壳纳米线体系此前报道的最高纪录(4400cm²/(V·s), Nano Lett. 17, 2259 (2017)),较近期选区外延法制备的面内Ge纳米线迁移率(Adv. Funct. Mater. 2423734 (2025))提升达一个数量级。研究团队通过优化图形化衬底结构和生长参数,实现了Ge量子线位置、间距、长度及横截面形貌的精确调控。该成果不仅为高保真度自旋量子比特的制备及规模化集成提供了重要材料支撑,同时为拓扑超导量子器件的研发开辟了新的路径。

相关研究成果近期以"Scalable and Tunable In-Plane Ge/Si(001) Nanowires Grown by Molecular Beam Epitaxy"为题发表在Nano Lett. 25, 11125 (2025)。王建桓博士为论文第一作者,北京量子院徐洪起教授对低温电输运研究提供了指导和支持,试验工作也得到了组内明铭、张结印(现松山湖材料实验室副研究员)、黄鼎铭(现北京量子院助理研究员)及所内姚湲副研究员等人的协作支持。研究工作得到了基金委国家杰出青年科学基金、重大研究计划重点项目、青年基金项目、国家科技创新2030项目以及中国科学院的支持。