浙江大学光学与量子信息研究所:几何相位诱导拓扑光学非互易

光学非互易性(Optical Nonreciprocity, ONR)是光场调控领域的重要概念,指交换光源和探测器的位置后光学传输结果不同。这一特性可赋予光学器件类似电子二极管的单向导通功能,在光隔离器与环形器的理论基础,在激光物理、量子信息等领域中具有重要应用价值。在线性介质中,实现ONR的一个必要条件是打破时间反演对称。传统ONR依赖法拉第磁光效应,借助外磁场打破时间反演对称,但庞大的磁体集成难度大,易干扰电子学性质,严重制约光电器件的微型化。近年来发展的拓扑光子学为无磁光学非互易提供了新思路。二维光子材料中的手性边缘态通过拓扑保护实现单向传输,其抵抗局部缺陷的特性显著优于传统器件。然而这类方案需复杂的时间调制技术且依赖二维晶格结构,与集成光子学追求的高密度兼容性背道而驰。如何在一维体系中实现拓扑保护的非互易性,成为亟待解决的关键科学问题。

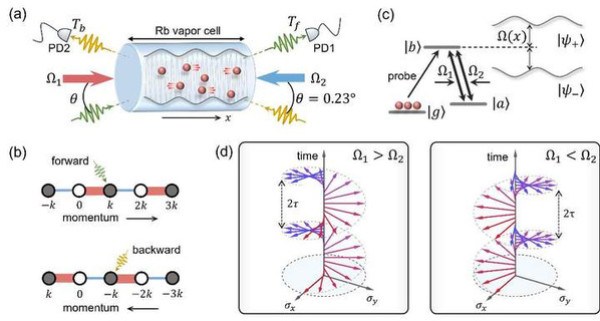

近日,浙江大学量子光学研究团队将Su-Schrieffer-Heeger(SSH)模型引入超辐射晶格体系,利用铷-87原子汽室构建了在室温下运行的一维拓扑光学非互易系统。基于驻波耦合的电磁诱导透明系统,在一束较强的耦合驻波场与弱探测光的共同作用下,形成以动量空间超辐射态为格点的SSH晶格(图1)。这一晶格的动量反演对称被打破,等效于时间反演对称被打破,使得正反方向传播的探测光场感受到不同的Zak相位(一维Berry相位),结合原子热运动造成反常多普勒效应,最终导致光学非互易。

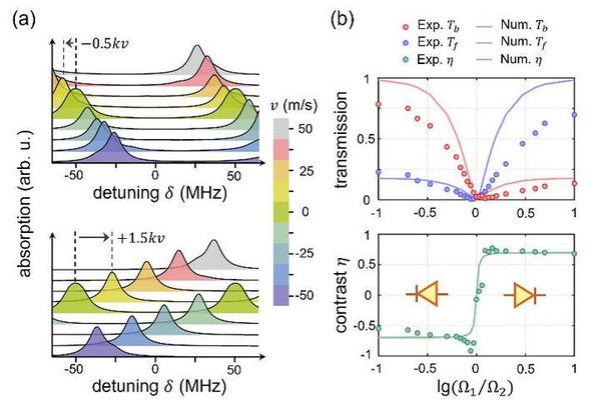

实验表明,原子热运动在非互易性产生机制中发挥关键作用。当原子以速度v 穿越实空间驻波场(即超辐射晶格的布里渊区)时,其诱导的Zak相位积累等效于本征态能量频移,我们称之为反常多普勒频移。这一频移与原子运动造成的正常多普勒频移叠加形成“有效多普勒频移”。正向探测光的有效频移被抑制为-0.5kv,使所有速度原子的吸收峰远离共振点(δ=0),形成高透射平台(图2a上);反向探测光的有效频移则增强至1.5kv,导致特定速度原子在δ=0处贡献吸收,透射率显著降低(图2a下)。实验测得正反方向透射率对比度可高达20 dB,且非互易方向对应于SSH晶格的拓扑相(图2b上)。在拓扑相变临界点附近,动量反演对称性恢复,导致非互易性消失,验证了拓扑保护机制的核心作用(图2b下)。

此项研究通过建立一维拓扑相变与光学非互易性的直接关联,揭示了一维拓扑物质与光学非互易之间的关系,突破光学非互易对二维空间结构与时间调制的依赖,简化了拓扑非互易器件的设计,显著提升了器件兼容性。

相关成果以“Zak Phase Induced Topological Nonreciprocity”为题发表于《Physical Review Letters》[Phys. Rev. Lett. 134, 193602 (2025)]。这是该团队继室温原子超辐射晶格手性边缘流 [Phys. Rev. Lett. 122, 023601(2019)]、平带局域化 [Phys. Rev. Lett. 126, 103601(2021)]、几何相位测量 [Light Sci. Appl. 11, 291 (2022)]、弗洛凯超辐射晶格 [Phys. Rev. Lett. 129, 273603 (2022)]、速度扫描层析室温量子模拟 [Phys. Rev. Lett. 133, 183403(2024)]后的又一重要成果。论文共同第一作者是浙江大学物理学院博士生刘枭和王洁菲,共同通讯作者为徐兴奇博士、蔡晗研究员和王大伟教授。其他作者还包括浙江大学毛若松博士、胡慧珠教授、朱诗尧院士。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等基金支持。