实现低维铜酸盐的有效模型:从基态哈密顿量重构到光谱函数

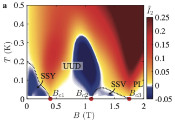

理解何种最小有效模型能够捕捉铜氧化物材料的关键物理特性,是揭开高温超导机制之谜的重要一步。近期对铜氧化物梯状化合物中动态自旋结构因子(DSF)的测量表明,单带哈伯德模型中存在强有效吸引作用——这可能是由声子介导的。本研究表明,类似的DSF特征同样能被包含(甚至完全不包含)吸引项的t-J模型所描述。基于这一发现,研究人员通过从三带Emery模型或电子-声子耦合的Hubbard-Holstein模型向下折叠,系统性地研究了不同贡献项对单带哈密顿量的强度与起源。针对一维体系,研究发现两种单带模型的扩展版本均可重现实验观测到的DSF特征。最后,通过比较不同单带模型的双空穴关联函数,该工作将分析延伸至二维体系。这些结果为“何种单带哈密顿量能捕捉铜氧化物核心物理”这一长期争议问题提供了新见解。

量科快讯

16 小时前

19 小时前

21 小时前

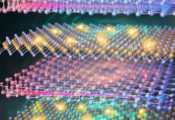

【科学家在量子发射体的机理研究与可控构建方面取得重要进展】近日,美国能源部阿贡国家实验室与伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校的科学家借助一种先进的专用显微技术QuEEN-M(量子发射体电子纳米材料显微镜),…

22 小时前

1 天前

1 天前