南京大学陈延峰与山东大学于浩海团队合作发现电子-声子-光子耦合的新型“准粒子”与声子外差激光

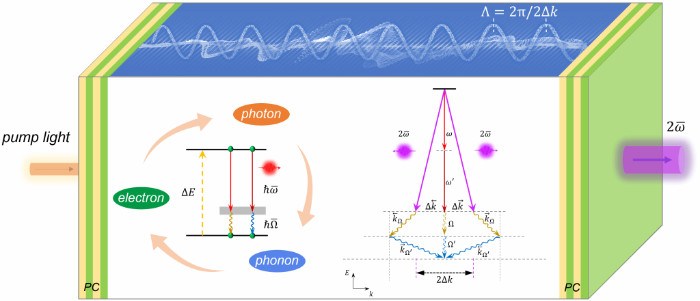

近日,南京大学固体微结构物理全国重点实验室陈延峰团队与山东大学晶体材料全国重点实验室于浩海团队合作,在固体元激发物理和激光与非线性晶体材料领域取得重要突破。国际首次在具有光学非线性效应的激光晶体系统中发现了电子(Electron)、声子(Phonon)、光子(Photon)三者耦合形成的准粒子“EPPTON”。在上世纪九十年代闵乃本、祝世宁发展出的光参量耦合准位相匹配基础上,陈延峰基于声子晶体领域的长期积累,创新性地拓展出了自适应、动态声子外差相位匹配新机制,实现了晶体取向无关、宽带、高效的倍频激光直接输出。新机制指出:在按需设计的激光晶体谐振腔中,泵浦光激发电子,电子跃迁产生辐射和非线性极化,激发晶格振动声子,同时反向传播声子将自发外差出动量小三个数量级的拍频模式,用于精确补偿非线性过程中基频和倍频光子的动量失配。该机制的绝妙之处在于它利用了晶体自身的声子,可在任意晶体取向上实现倍频光子所需的动量和能量守恒条件,从而突破了经典的双折射和准位相匹配原理的局限,实现了波长范围超过150 nm的超宽带倍频激光输出。本工作将激光和非线性过程集成在同一块晶体中,发现了激光激发的耦合效应以及自适应、动态声子外差相位匹配机制,为研究固体中的元激发物理和发展新原理激光技术开辟了道路。

电子、声子和光子是晶体材料三种基本的能量载体,对其激发态调控和耦合效应的研究是发现晶体新规律、提升晶体新物性和开辟晶体新应用的关键。前期研究中,人们已经发现三者中两两耦合的元激发,包括光子与横模声子耦合的“极化激元”、电子与纵模声子耦合的“极化子”、电子与空穴耦合形成的束缚态“激子”,以及电声子耦合的库伯对等。这些元激发是光场压缩、发光二极管、太阳能等光电器件和超导体工作的基础,然而,由于电子、声子和光子三者之间的能量或动量尺度存在巨大差异,三者耦合强度极低、耦合时间极短,导致长期未能实现电子、声子和光子共同耦合的相干激发态,也未能发现三者强耦合导致的新效应和新功能。因此,提高电子、声子和光子的激发效率和耦合强度,实现高效精准的晶格调控与功能拓展,一直是固体物理和晶体材料领域的最为基础性和极具挑战性的问题。

研究团队自2015年开始,着力于电子-声子耦合下激光与非线性光学过程研究。前期合作中发现了激光谐振时的选模作用可使得电子在跃迁过程中激发相干声子,大幅度增强多声子参与的耦合强度,获得了远超荧光光谱的激光辐射 [Nature Physics 18, 1312-1316 (2022)]。在此基础上继续深入,进而调控声子同时参与光学非线性过程,构建了一个新颖的“电子-声子-光子”耦合系统,并在激光谐振腔放大作用下,三者耦合强度得到显著增强。特别是电子-声子耦合对晶格的“反作用”,可使晶体由本征晶胞周期转变为依赖于激光波长的微米级周期,从而大幅改变电子、声子和光子之间的能量与动量传递过程,为激光晶体的晶格调控和功能拓展提供了新的设计维度。

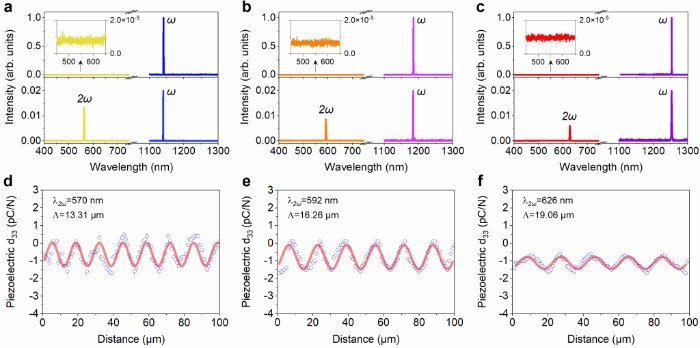

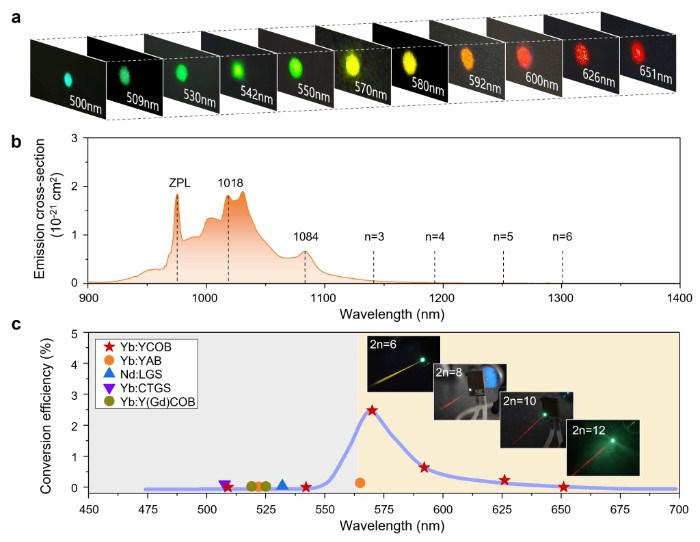

在上述研究思路指引下,研究团队构建了激光过程中电子、声子和光子的多重耦合物理模型,首次发现了三者共同耦合(Electron‒Phonon‒Photon)形成的激发态准粒子,并命名为“EPPTON”。设计了针对不同波长的激光谐振腔,验证了激光辐射对该新型准粒子的选择和调制作用。优选具有激光和倍频功能集成的Yb:YCOB晶体作为研究对象,实现了波长范围超过150 nm的超宽带倍频激光输出,证明了声子外差对非线性过程中光子动量失配的精准补偿。原位压电测试发现,在同一块晶体中耦合声子数为2n=6、2n=8和2n=10,外差分别对应13.31 μm、16.26 μm和19.06 μm的晶格调制周期,证明这种基于声子外差的相位匹配机制(Phonon-Heterodyne-Matching,PHM)是动态可控的,具有自适应调节能力,打破了传统角度相位匹配和准相位匹配对晶体角度的严苛要求,开辟了非线性光学材料研究新前沿。在声子耦合的Yb:YCOB激光晶体中,沿主平面方向实现了2.47%的倍频转换效率,相比传统晶体提高了3个数量级,证明PHM相位匹配是一种新型高效的相位匹配技术,具有实际应用价值。

本研究充分利用了激光过程中电子、声子和光子间的动态耦合作用,实现了高效率、超宽带、自适应、取向无关的激光和非线性倍频转换,表明三者之间的强耦合能够发展出前所未有的新物理效应。基于EPPTON准粒子调控发展出的PHM技术,将成为双折射相位匹配和准相位匹配技术之外又一种新的相位匹配方式,为激光波长拓展提供了新的手段。这种功能集成激光晶体和超宽带激光器件将在量子调控、太赫兹光子学、光频梳和声子激光等前沿领域发挥重要的作用,具有重要的应用前景。

相关研究成果以“Electron‒phonon‒photon excitation in steady nonlinear lasing”为题在线发表在《Nature Physics》上。文章第一作者是山东大学梁飞和南京大学何程,通讯作者是山东大学于浩海教授、张怀金教授和南京大学陈延峰教授。本工作得到了国家自然科学基金《功能基元序构的高性能材料基础研究重大研究计划》的重点支持。