温州大学数理学院固态混合量子器件团队在宏观量子纠缠领域取得新进展

在探索宏观尺度量子现象的研究中,如何有效实现和调控多组分量子纠缠一直是量子科学领域的重要课题。近期,温州大学熊伟副教授和陈姣姣博士研究团队在混合腔-磁振子光机械体系(cavity-magnon optomechanics)中提出了一种新方案,成功实现了多类型、可调控的双组分与三组分量子纠缠,为研究宏观量子效应和发展混合量子技术提供了新的理论框架与物理机制。

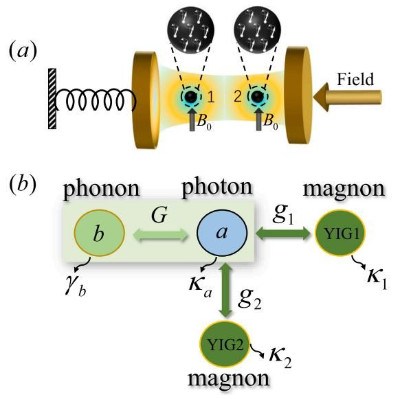

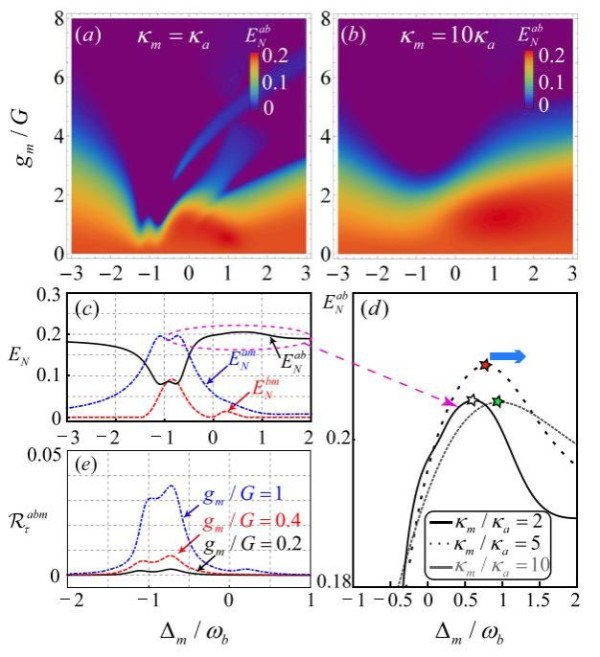

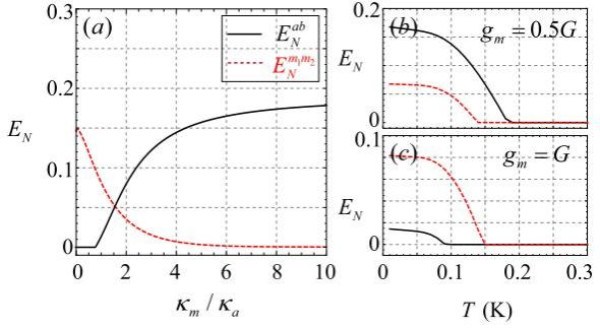

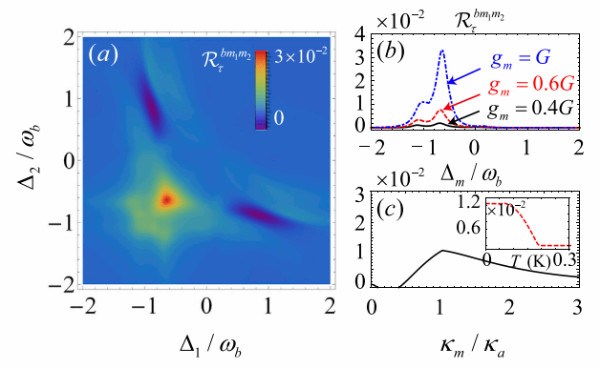

该研究将磁振子引入传统腔光机械系统中。磁振子是磁性材料中自旋波的量子化激发,具有高自旋密度和低能量损耗等优势,近年来在量子信息和凝聚态物理中受到广泛关注。通过强磁振子-光子耦合,研究者构建出一个融合光子、声子与磁振子三种自由度的混合体系,使其既具备腔光机械系统的非线性特性,又展现出磁振子体系的灵活可控性。基于该体系,研究揭示了丰富的量子纠缠结构。首先,通过引入单个磁振子,可以灵活调控腔光机械纠缠的强度,实现从光-机械纠缠到磁振子-光子、磁振子-声子以及磁振子-光子-声子三方纠缠的连续转变。进一步地,当系统包含两个磁振子时,还可实现磁振子-磁振子纠缠及三方纠缠(磁振子-磁振子-光子或磁振子-磁振子-声子)。这些纠缠的类型与强度可通过系统参数精确调节,例如控制驱动场与磁振子模之间的频率差或耦合强度,即可实现不同纠缠模式之间的可逆切换。

研究还发现,工程化的磁振子-光子耦合不仅能够显著增强各种纠缠,而且能够有效提升其在有限温度下的稳定性。值得注意的是,当磁振子具有较大衰减率时,它们反而能够起到“保护”作用,在抑制部分量子关联的同时恢复或保持光机械纠缠,这为在开放系统中保持量子特性提供了新的思路。

在进一步的分析中,团队系统考察了环境温度对纠缠的影响。结果显示,当磁振子-光子耦合较弱时,光机械纠缠更易在较高温度下保持;而当两者耦合强度接近时,磁振子间的纠缠则表现出更好的热稳定性。此外,在三组分纠缠中,磁振子-磁振子-声子纠缠的鲁棒性优于磁振子-磁振子-光子纠缠,这主要得益于机械模式的冷却效应。

该研究为实现可控的宏观量子纠缠与多模量子调控提供了全新途径。通过将光、声、磁三种自由度有机融合,研究团队不仅揭示了混合量子系统中纠缠生成与演化的物理规律,也为基于混合体系的量子通信、量子计算及高精度测量提供了理论依据和技术思路。这项工作为探索和利用宏观量子效应开辟了新的方向,展示了腔-磁振子光机械体系在未来量子科技发展中的广阔前景。

该工作于2025年10月27日在线发表于中科院一区TOP期刊《Chaos, Solitons and Fractals》上,第一作者为23级物理研究生陈钦耿,22级研究生刘明月,23级本科生黄纤纤为参与作者,数理学院陈姣姣博士与熊伟副教授为论文共同通讯作者。本工作得到了浙江省自然科学基金、浙江省重点研发项目(尖兵领雁)、以及国际量子研究院开放课题资助。