南京工业大学黄成平课题组报道太赫兹波段的巨电光效应

太赫兹波技术在通信、成像和物质检测等领域具有巨大的应用潜力,然而,高效调控太赫兹波的核心——电光调制技术却发展受限。传统电光材料,如铌酸锂晶体,在太赫兹波段面临挑战:除了具有强烈的吸收,它们往往需要103V/mm的高驱动电场,但所能实现的折射率变化却非常微小(~10-3),这严重限制了太赫兹器件的性能与应用。因此,开发兼具低驱动电压和大调制幅度的新型电光材料,成为该领域研究者面临的一个关键难题。

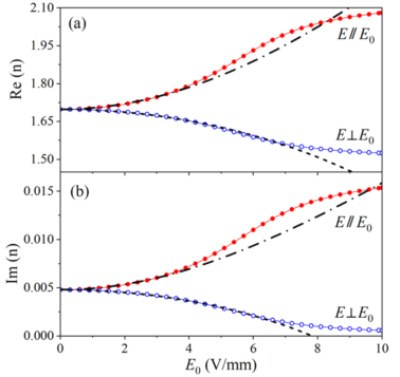

针对这一挑战,南京工业大学黄成平课题组理论提出了一种基于金属纳米棒悬浮液的设计方案,揭示了一种太赫兹波段的“巨电光效应”。方案采用微米级长度、数十纳米级半径的金属棒作为功能单元,将其分散在非极性液体中形成“等离激元悬浮液”。该材料实现“巨电光效应”的物理机制源于两个数量级上的巨大提升。首先,是静态极化能力的百万倍增强。金属纳米棒本身虽无固有偶极矩,但在外加静电场作用下,其内部大量自由电子会发生定向移动,在棒的两端累积电荷,从而感应产生静态偶极矩。计算发现,这种微米级银纳米棒产生的感应偶极矩可高达约10⁻²⁴ C·m,比典型的极性分子的固有偶极矩(约10⁻³⁰ C·m)提高了6个数量级。这意味着,即使施加非常微弱的静电场,所产生的扭矩也足以克服热运动的影响,使纳米棒高效地沿电场方向定向排列。其次,是太赫兹光学响应的亿万倍增强。由于微米级的长度设计,这些金属纳米棒会在太赫兹频段产生强烈的等离激元共振。即使在共振频率之外,其太赫兹光学极化率也达到了惊人的10⁻¹⁷ m³,这比普通分子的电子极化率(10⁻²⁹ m³)高出12个数量级。这种极强的光学响应意味着纳米棒的取向将极大地影响悬浮液整体(有效媒质)对太赫兹光的介电常数或折射率。理论计算表明,对于一定的浓度范围,该材料在仅为10 V/mm的电场下,即可实现高达0.06~1.0的折射率变化(相对变化4%~56%),且折射率的虚部远小于实部(即具有微弱的吸收;工作频率需偏离等离激元共振)。此外,该材料还伴随着强烈的双折射效应以及(靠近共振波长处的)电吸收效应。

该研究在理论上实现了“低驱动电压”与“大调制幅度”的兼得,为设计高性能的人工电光材料和器件提供了新的路径。相关工作以“Giant electro-optic effect of plasmonic nanorod suspensions in the THz frequency range”为题发表于Optics Express 33, 42142-42155 (2025)。研究工作得到了国家自然科学基金的支持。