南京大学物理学院与合作者基于连续体束缚态实现热辐射涡旋

光学涡旋,如相位涡旋和偏振涡旋,自发现以来已被广泛应用于多个领域。在过去的几十年里,人们提出了许多产生光涡旋的方法。其中,以偏振涡旋为特征的连续体束缚态已被用于实现涡旋激光、涡旋光束等。到目前为止,偏振涡旋在热辐射中尚未实现。近日,南京大学物理学院研究团队与武汉大学物理学院研究团队合作,利用光子晶体薄膜中连续体束缚态实现了偏振涡旋热辐射器。这一成果突破了热辐射材料限制,使得在单个器件中即可实现任意线偏振热辐射,为热辐射调控开辟了新的方向。这一研究成果以“Polarization vortices of thermal emission”为题,于2025年9月19日发表于Science Advances期刊 [Sci. Adv. 11, eadx6252 (2025) ]

热辐射是所有高于绝对零度物体都会产生的电磁辐射,其调控技术在辐射制冷、红外传感、能量收集等领域具有重要应用。近年来,科研人员已实现对热辐射的多维度调控,包括波长选择、方向控制和偏振调控等。然而,现有研究仍面临两个挑战:其一,单个辐射器所能产生的热辐射偏振态有限。由于其通常依赖局域共振模式,因此单一结构仅能辐射少数几种偏振态,若要获得多个偏振辐射则需设计和制备多种不同结构;其二,作为奇异光学的重要组成部分,偏振涡旋具有独特而灵活的偏振调控能力,利用热辐射偏振涡旋可以获得连续偏振热辐射场, 但是目前人们还未实现热辐射偏振涡旋。

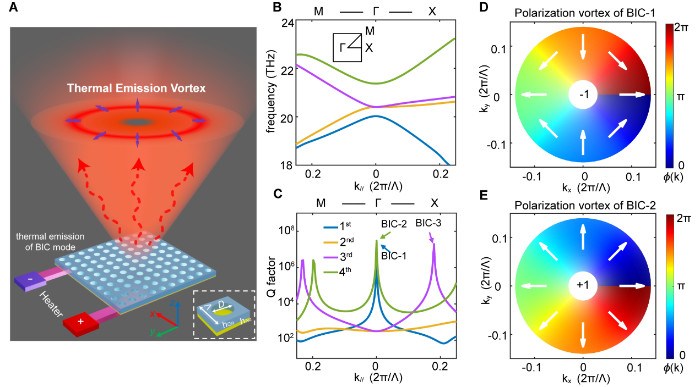

研究团队基于光子晶体薄膜设计了如图1(A)所示的热发射器,实现远场的偏振涡旋。其主要通过在锗薄膜上刻蚀周期分布的圆形空气孔洞,形成具有面内C4对称性的二维光子晶体薄膜,而光子晶体薄膜下方的金属薄膜能有效地抑制衬底的热辐射信号,来确保辐射信号由光子晶体薄膜的导播共振模式提供。由于光子晶体薄膜具有C4对称性,其支持受对称性保护的连续体束缚态(bound states in the continuum: BICs),如位于Γ点的BIC-1和BIC-2(图1(B-C));此外,该结构也支持非对称性保护的偶然BICs,如位于Γ-X线上的BIC-3。如图1(D-E),受拓扑性质约束,不同的BICs具有不同的偏振涡旋分布。BIC-1的拓扑荷数为-1,其偏振方向由白色箭头指示,在动量空间中的环形路径上变化量为-2π,。BIC-2的拓扑荷数为+1,其偏振方向与径向方向一致,在动量空间中的环形路径上变化量为+2π。

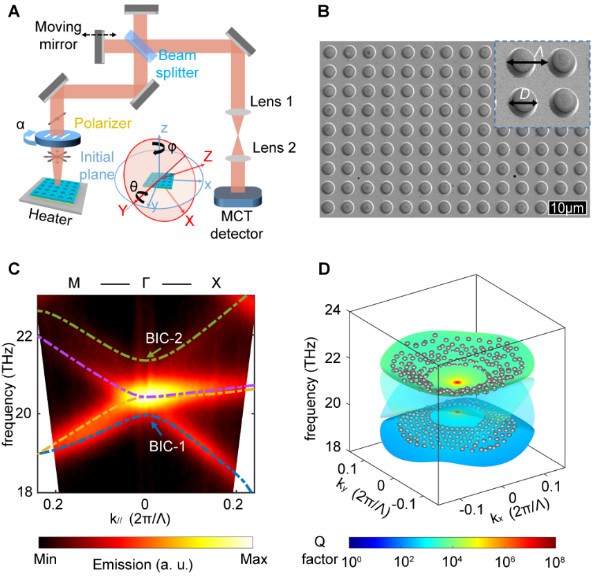

团队自主搭建了图1(A)所示的偏振-角度分辨热辐射测量系统(Polarized Angle-resolved Thermal Emission Spectrometer: PARTES),可以实现动量空间中偏振态的观测。通过使用紫外光刻和电子束蒸镀技术,研究人员在微米尺度制备光子晶体薄膜,图2(B)的SEM图展示光子晶体薄膜的细节,样品总体尺寸为2cm*2cm。图2(C)给出了沿两条高对称线测量的热辐射光谱,黑色区域的辐射信号极弱,亮色区域为光子晶体薄膜辐射到远场的导波共振模式,与理论仿真(虚线)一致。由于BIC-1和BIC-2由于被束缚在光子晶体薄膜内部,无法在远场进行观测,因此强度较弱。通过扫描样品的辐射角度(θ,φ),可以将导波共振模式的热辐射信号在动量空间中提取出来(图1(D)中的灰色点标注),其与理论计算的色散曲面(图1(D)的彩色曲面)吻合。进一步通过在测试光路中放置线性偏振片,可以实现光子晶体薄膜的偏振-角度热辐射测量。

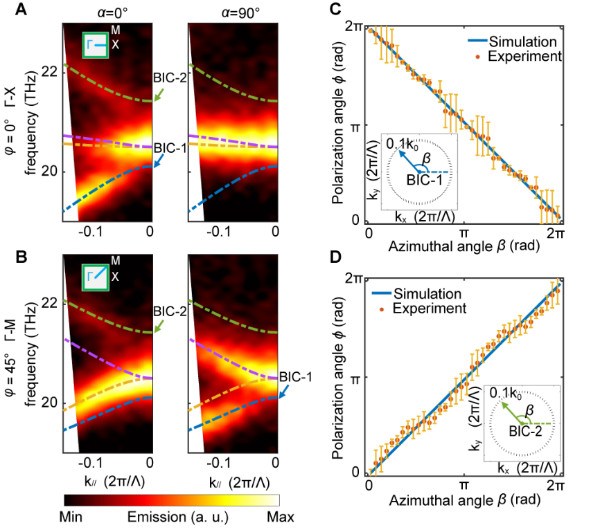

研究人员通过调整线性偏振片的透过方向α,可以对BICs周围的偏振态进行精准测定。如图3(A-B)所示,沿着辐射方位角φ=0˚时(Γ-X方向),BIC-1和BIC-2周围的热辐射信号在偏振片朝向为α=0˚时极强,在α=90˚时极弱,偏振态为与波矢方向平行;沿着辐射方位角φ=45˚时(Γ-M方向),BIC-1周围的热辐射信号在偏振片朝向为α=90˚时极强,在α=0˚时极弱,偏振态与波矢方向垂直;与之相反,BIC-2周围的偏振态与波矢方向平行。通过选取如图2(D)中的环绕BIC点圆形路径扫描,研究人员可以测得BIC-1和BIC-2对应的偏振涡旋变化。如图3(C-D)所示,蓝色实线为路径上热辐射偏振的角度变化,橙色点为实验测量点,黄色短线为误差棒。实验测量与理论计算基本吻合,BIC-1的偏振变化量为-2π,BIC-2的偏振变化量为+2π。除了受对称保护的BICs,研究人员还测量了偶然产生的BIC-3的偏振涡旋,这种方法可以推广到其他BICs,在单个样品上产生多种热辐射偏振涡旋。

研究团队基于光子晶体薄膜中的连续域束缚态实现热辐射的偏振涡旋,提供了一种灵活、可扩展且易于制备的热辐射偏振控制新途径。通过动量空间中环绕BICs的偏振涡旋,研究人员可以在单个器件上产生任意线偏振态热辐射,并利用自主开发的偏振角分辨热发射光谱测量系统(PARTES)系统成功观测了热辐射的偏振涡旋。该研究无需外置红外光源即可实现宽带频率与偏振调控,为微型热成像、红外传感及片上信息加密等应用提供了直接集成的技术基础,为先进热发射器设计开辟新视角。

南京大学物理学院博士张也、物理学院副教授王强为论文共同第一作者,南京大学物理学院刘辉教授、王强副教授和武汉大学肖孟教授为共同通讯作者,本工作在祝世宁教授的悉心指导下完成。上述研究工作得到了固体微结构物理全国重点实验室、江苏省物理科学研究中心、微结构协同创新中心的支持,得到了国家自然科学基金、科技部重点研发计划、江苏省基础研究计划自然科学基金等项目的资助。