上海微系统所在光子数可分辨单光子探测器方面取得重要进展

近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所(简称 “上海微系统所”)李浩、尤立星研究员团队在量子探测领域取得关键进展。该团队创新性融合高效率超导单光子探测与片上空间复用读出技术,成功研制出具备 98% 系统探测效率、可分辨 32 个光子的光子数可分辨单光子探测器,为光量子计算、量子通信等前沿领域的实用化突破提供了核心器件支撑。相关研究成果以 "Photon-Number-Resolving Single-Photon Detector with a System Detection Efficiency of 98% and Photon-Number Resolution of 32" 为题,于 7 月 4 日在国际权威学术期刊《ACS Photonics》正式发表,并被选作附加封面。

光子数可分辨单光子探测器是量子信息领域的 “核心感知器件”,其性能直接决定了量子技术从理论走向应用的上限。长期以来,传统光子数可分辨探测技术始终面临性能瓶颈:超导转变边缘传感器虽能实现一定的光子数可分辨能力,但存在探测速度慢(通常低于 1MHz)、时间抖动大(约纳秒级)、且需超低温(约 100mK)极端环境等问题,难以满足高重复频率实验需求;而半导体单光子探测器则受限于材料带隙特性,探测效率始终难以突破关键阈值,制约了量子系统的整体性能。

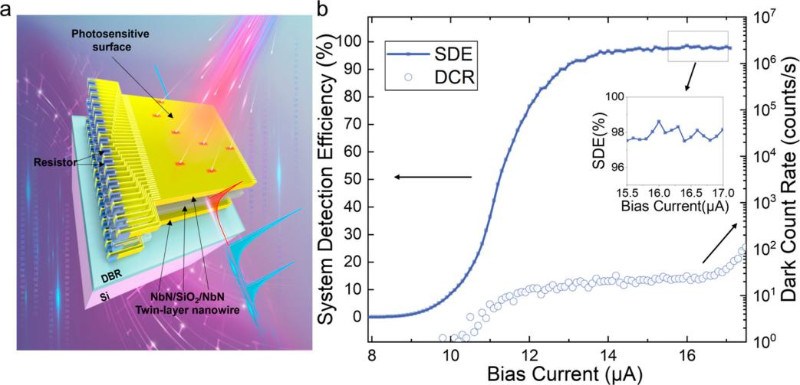

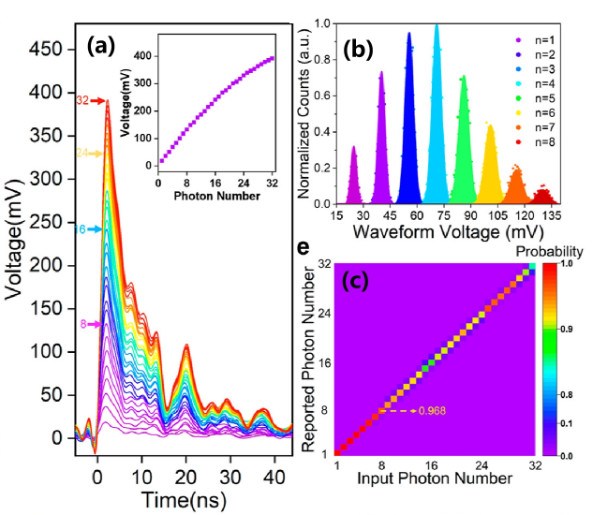

针对这些行业痛点,上海微系统所团队提出了颠覆性的技术方案,通过 “双结构优化” 实现探测效率和光子数可分辨率的突破,具体包括:一方面,采用 NbN/SiO₂/NbN 三明治式超导纳米线结构,并将其集成在中心反射带为 1550nm 的分布式布拉格反射器(DBR)上。这种设计不仅大幅提升了纳米线对光子的吸收效率,还显著增强了光子响应的信噪比,为接近 100% 的探测效率和高效信号读出奠定了硬件基础;另一方面,团队通过“分段设计 + 分流电阻” 构建片上空间复用读出系统,将 32 个纳米线像素串联,每个像素均并联 40Ω 电阻,使探测器输出的脉冲幅度与入射光子数形成精准的线性映射关系,从原理上突破了传统器件探测效率和光子数可分辨能力有限的技术障碍。

实验测试数据显示,该探测器的综合性能达到国际领先水平:单光子系统探测效率最高达 98.6%,逼近理论极限;光子数可分辨能力覆盖 1-32 个光子,远超传统超导纳米线探测器(通常不超过 10 个光子)的分辨上限;同时,对2光子、3光子、4光子事件的探测保真度分别达到 87.4%、73.4% 和 40.5%,为高保真度多光子态探测提供了可靠的技术方案,可有效支撑复杂量子态的精准测量。该成果不仅为量子信息科学的基础研究与产业应用提供关键器件保障,更向全球量子探测领域贡献了兼具创新性与实用性的 “中国方案”。