华中科技大学吕新友教授课题组在腔量子电动力学领域取得重要进展

近日,物理学权威期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)在线刊发了我院吕新友教授与合作者的最新研究成果,论文题为《Cavity QED Based on Strongly Localized Modes: Exponentially Enhancing Single-Atom Cooperativity》。该研究提出一种新方法,显著提升了腔量子电动力学(QED)系统中的单原子协同参数,为增强量子操控提供了新路径。四川大学物理学院特聘副研究员宾倩(原华中科技大学博士及博后)为论文第一作者,华中科技大学物理学院吕新友教授为论文通讯作者。合作者包括华中科技大学吴颖教授、高锦华教授,浙江理工大学陈爱喜教授和日本理化学研究所Franco Nori 教授。

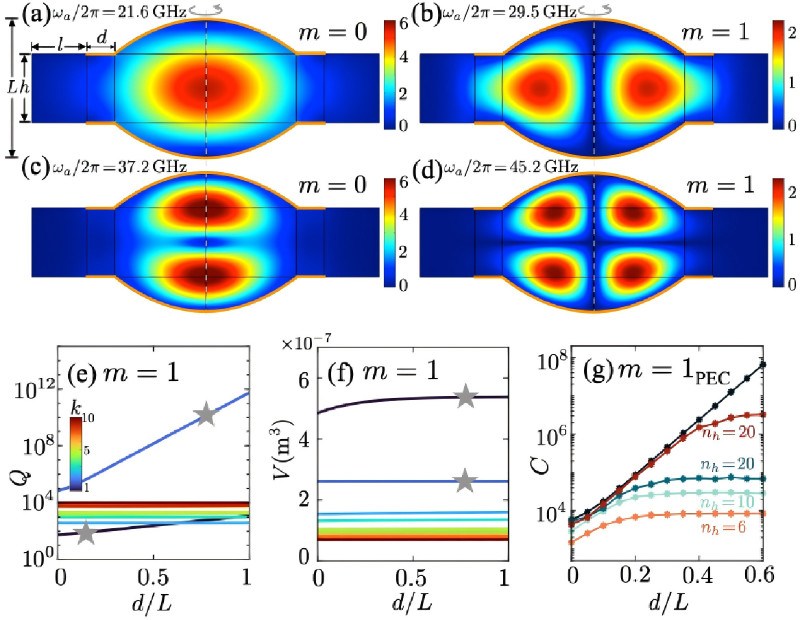

强光-物质相干相互作用在量子信息处理和精密传感等诸多应用中都具有至关重要的作用。单原子协同参数反映了腔QED系统中相干相互作用与耗散之间的平衡,直接影响量子操控的可行性和效率。近年来,里德堡原子因其大电偶极矩、长寿命和易操控等特性,在量子信息领域备受关注。然而,其较大的原子半径给其与纳米/微米腔的耦合带来了挑战。相比之下,毫米或厘米量级的宏观腔更适合放置里德堡原子,但多数宏观腔 QED 系统难以获得较高的协同参数,因为在常规的大尺度腔中同时实现高品质因子Q和小模式体积 V 比较困难。

在本研究中,研究人员提出了一种基于特殊法布里–珀罗腔的创新结构,突破了传统腔中 Q 与 V 的权衡,可实现大的单原子协同参数。具体而言,通过在法布里–珀罗腔上引入“双翼”结构并逐步增加翼宽,可在不改变模式体积的前提下,实现品质因子的指数提升。这使得在传统亚波长法布里–珀罗腔中同时实现高 Q 与小 V成为可能,从而显著提高 Q/V 比值和单原子协同参数。即便在存在镜面耗散的情况下,该结构仍然能够获得很大的 Q/V 比值和单原子协同参数,为抑制退相干、延长光子相干操控时间提供了新平台,并在建立长距离量子通信网络,提高量子传感器的精度和稳定性以及提高量子算法的效率方面具有重要的应用潜力。

该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。