北京大学彭良友研究组与合作者在固体强场效应交叉过渡机制方面取得重要进展

近日,香港大学物理系Luu教授团队与北京大学物理学院彭良友教授研究组合作,在强场光物理领域取得重要进展。团队利用自主研发的非共线谐波光谱技术,在石英晶体中实现了对多种强场效应动态演化过程的精细观测与机制解析。相关成果于2025年8月18日发表在《自然·通讯》(Nature Communications)上,题为“非共线谐波光谱揭示强场效应的交叉过渡机制”(Noncollinear harmonic spectroscopy reveals crossover of strong-field effects)。

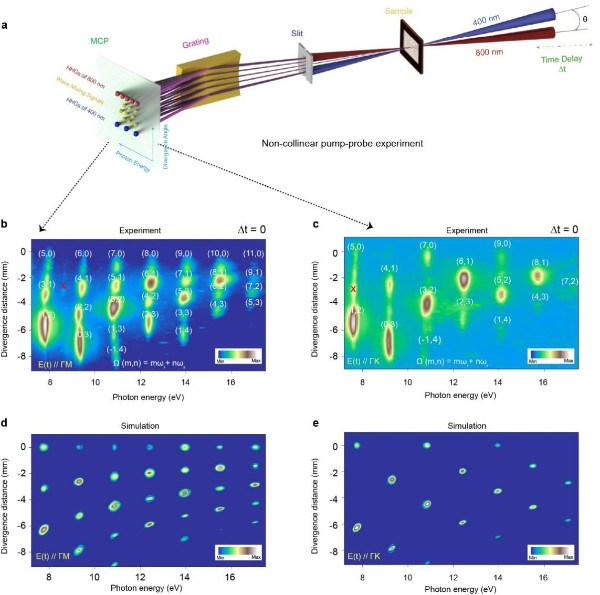

强场激光与固态物质相互作用是调控电子动力学、探索非平衡态量子现象的核心手段,涉及AC斯塔克效应、激子-布洛赫态耦合、动态Franz-Keldysh效应以及有质动力效应等多种物理机制。这些效应在超快时间尺度上相互竞争与耦合,传统光谱方法难以直接观测和区分其动态演化及交叉过渡行为。本研究提出一种非共线泵浦-探测混频光谱方法(图1):将泵浦光与探测光以约18 mrad的微小交叉角入射至石英晶体,通过高精度时间延迟控制与动量分辨探测,实现了动量与对称性分辨的高次混频谱测量,并有效解析了多种强场交叉效应所驱动的载流子动力学过程。

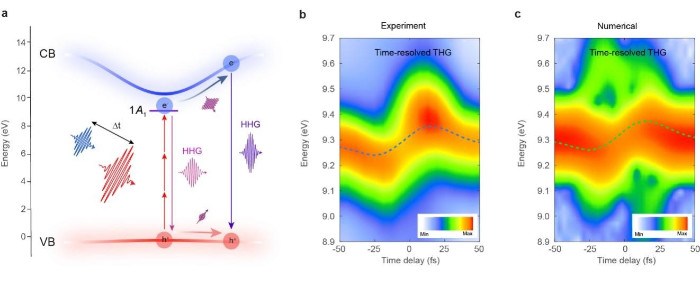

结合谐波动力学实验测量、半导体布洛赫方程模拟及半经典自能理论,该研究成功实现了对激子态与布洛赫态能量演化的实时追踪(图2)。在负时间延迟区域(泵浦光先于探测光),谐波能谱呈现红移,主要由激子AC Stark效应和动态Franz-Keldysh效应主导;而在正延迟区域(载流子已被激发至导带),则有质动力效应起主导作用,导致能谱发生蓝移。该实验首次在同一条件下观测到强场效应随载流子布居变化的动态交叉过渡行为,并实现了百meV量级的能量偏移的双向调控。

该项研究为强场光-物质相互作用提供了高分辨探测新方案,对量子多体物理的基础研究以及光电子与量子调控器件的开发具有重要指导意义。

香港大学物理系博士后张吉才和北京大学物理学院博士生刘秀兰为该论文的第一和第二作者,香港大学张吉才博士后、北京大学彭良友教授、微软奥地利研究院Stanislav Yu. Kruchinin博士和香港大学Tran Trung Luu教授为共同通讯作者。研究工作得到了香港研究研资局、香港卓越学科领域计划项目、国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项和国家自然科学基金重点项目等的大力支持。