南京大学马小松、祝世宁课题组利用非纠缠光子违反贝尔不等式

量子力学区别于经典物理的关键现象之一——贝尔不等式的违反,传统上需要依赖量子纠缠态实现。近日,南京大学马小松教授、祝世宁院士团队联合德国马克思·普朗克研究所、奥地利科学院等合作机构人员,在《Science Advances》期刊发表了题为“Violation of Bell inequality with unentangled photons”的研究论文[Sci. Adv. 11, eadr1794 (2025)]。该研究首次在不依赖量子纠缠的前提下,利用光子的路径全同性,观测到贝尔不等式的违反,为量子信息处理提供了新路径。

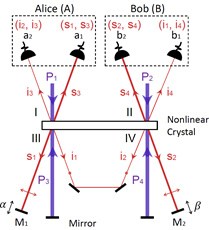

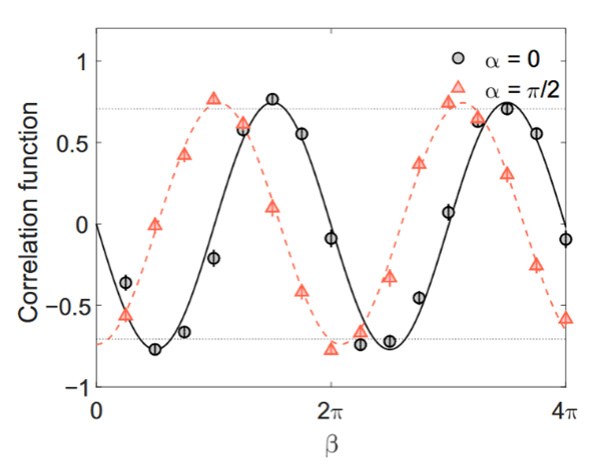

研究团队构建了四光子阻挫干涉装置(图1),并通过后选择机制获得四光子直积态。实验中,研究者分别调控两组相位参数(α,β),对应标准贝尔实验中Alice与Bob两侧的测量设定。团队测得关联函数(图2)所对应的CHSH不等式参数S超出经典上限,统计置信度超过4σ。

值得注意的是,实验使用的光子经单模光纤耦合和滤波后已消除潜在纠缠特性,证明观测到的违反现象并非源自纠缠,而是基于光子路径全同性的量子干涉效应,与传统基于纠缠态的贝尔实验方案在物理机理上存在本质区别。高效光子频率非线性转换和单光子探测技术的快速发展,将为未来实现基于本研究原理的无漏洞贝尔测试提供重要的技术支撑。

南京大学王凯副研究员与侯兆华博士为该论文共同第一作者,通讯作者包括南京大学马小松教授、祝世宁院士,德国马克思·普朗克研究所的 Mario Krenn 教授、2022年诺贝尔物理学奖获得者Anton Zeilinger 教授以及维也纳大学的Markus Aspelmeyer 教授。本项工作是马小松教授、祝世宁院士团队在量子物理基础实验领域的又一重要突破。团队此前已在量子延迟选择实验中观测到光量子波动性与粒子性的相干叠加 [Nat. Photonics 13, 872-877 (2019)]、实现非局域多光子量子干涉 [Nat. Commun. 14, 1480 (2023)],以及利用路径全同性在独立粒子间建立纠缠 [Phys. Rev. Lett. 133, 233601 (2024)]等方面取得系列成果。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省自然科学基金前沿技术计划、中央高校基础研究基金和量子科学技术创新计划等项目的资助。同时这项工作得到了南京大学物理学院、固体微结构物理全国重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心、江苏省物理研究中心和合肥国家实验室的支持。