北京量子院光量子通信与器件团队实现无共享随机性漏洞的量子指纹识别

近日,北京量子信息科学研究院(以下简称“量子院”)光量子通信与器件团队与中国人民大学/南京大学合作,首次实验实现了无共享随机性漏洞的量子指纹识别,在20公里的光纤传输中突破了最优经典协议。2025年 7月1日,相关成果以“Experimental Quantum Fingerprinting without the Shared Randomness Loophole ”为题,发表在国际知名学术期刊 《Physical Review Letters》 上。

在量子通信复杂度(Quantum Communication Complexity)研究中,量子指纹识别(Quantum Fingerprinting)被认为是最具代表性的任务之一,其核心内容是比对两个异地用户间的信息是否全同。对于需要比对的N比特信息量,经典通信协议需要传输O(√N)比特信息,量子指纹识别仅需发送O(logN)比特信息,即可完成远程信息比对任务,从而指数级降低需要传输的信息量。在信息总量持续攀升、通信资源日益紧张的背景下,如何以降低信息处理任务中的通信开销成为关键科学问题。量子指纹识别提供了一种在原理上突破经典限制的可能路径,体现了量子技术在高效信息处理方面的独特优势。

当前量子指纹识别的优越性已被多个实验组所验证,但前期的实验工作均采用萨格纳克环结构来克服信道传输中相位不稳定对干涉造成的影响。虽然该结构具备相位稳定的优势,但在物理上引入了异地用户间的路径共享,从而违背了量子指纹识别所依赖的基本假设——用户之间不共享随机性,进而导致了“共享随机性漏洞”的存在。

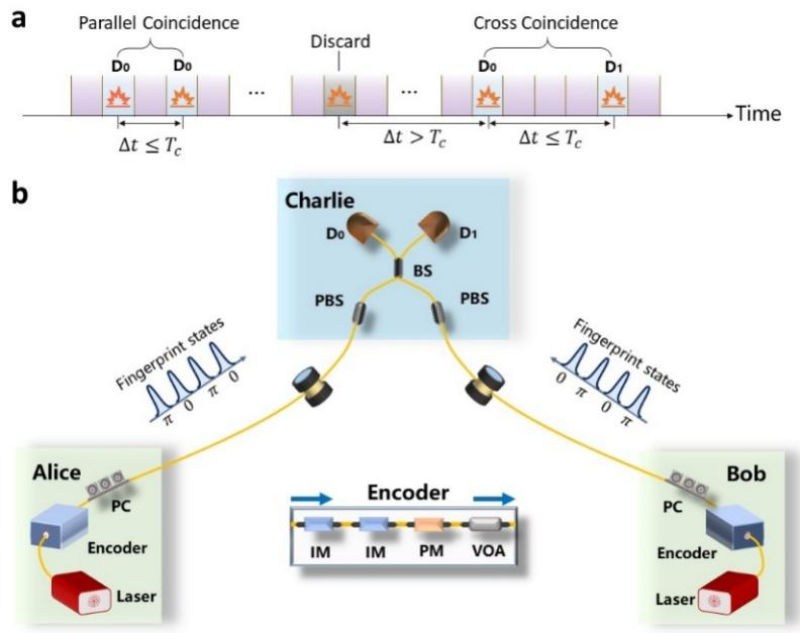

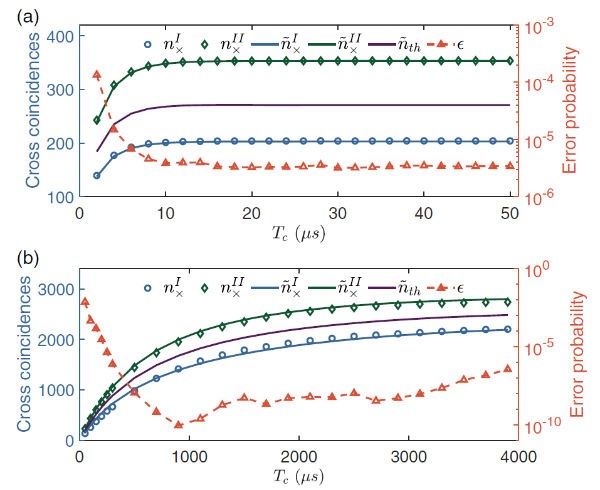

研究团队创新性地将相干态量子指纹识别方案与异步符合配对(模式匹配)方法相结合(见图1a),大大降低了量子指纹识别对共享相位参考的依赖。图2给出了激光器间频率差、平均脉冲强度、配对时间窗口对交叉符合事件与误判率的影响的系统评估。

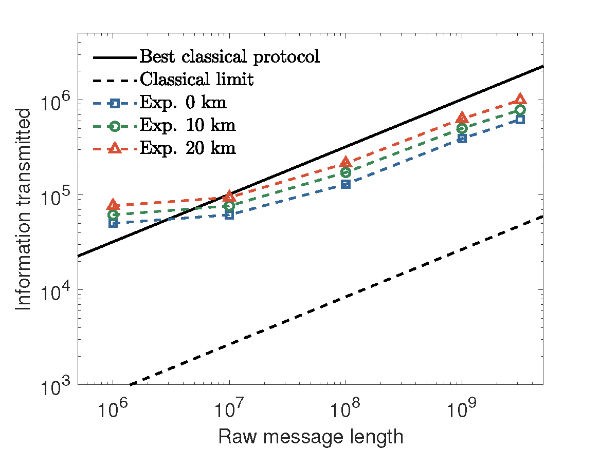

在开放式信道架构下,研究团队成功实验实现了无共享随机性漏洞的量子指纹识别,并在性能上超越了最优经典协议(见图3)。在20公里的光纤链路中,量子方案所需传输的信息量为经典方案的55%,充分展示了其在实际网络条件下的应用潜力,突破了量子指纹识别完整演示的关键技术瓶颈,为量子通信复杂度研究构建了更具现实性和可扩展性的实验平台。

该论文第一作者为量子院/南京大学博士生申奥和南京大学博士生陆玉硕,共同通讯作者为量子院副研究员周来、中国人民大学副教授/量子院兼聘研究员尹华磊和量子院首席科学家袁之良。其他合作者还包括东南大学教授吴希平、量子院高级工程师林锦平、量子院/南京大学博士生邵山峰等。该研究工作得到了科技创新2030重大项目、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、中国人民大学研究基金等的支持。