上海交大臧法珩团队在集成纳米间隙的纳米环光学天线晶圆级制造方面取得进展

近日,上海交通大学集成电路学院微米纳米加工技术国家级重点实验室臧法珩副教授团队在纳米制造领域取得重要进展,相关成果以“Narrow-Gap-Integrated Ring Arrays (GRA) as Ultrahigh Field-Enhancement Optical Resonators”(基于窄间隙集成环形阵列的超高场增强光学谐振腔)为题,在国际著名期刊《Advanced Functional Materials》上发表(Adv. Funct. Mater. 2025, 35, 2417739)。

纳米光子学器件的灵敏度高且信号读取方式灵活,正在被越来越多地应用于高性能生物传感领域。其中,纳米等离子体光学器件在光学谐振条件下产生局部高场强“热点”区域,提高了光场能量与生物/化学目标分子的相互作用效率,是近年来纳米光学生物传感器的研究热点之一。而纳米环作为等离子体光学器件的一种典型结构,以其铺展式的表面光谱增强区域、自聚焦性的表面光学辐射模式和可调节式的电场热点空间分布等特性,已经成为了一种备受青睐的光学生物传感结构。然而,传统纳米环结构的电场增强因子相对有限,难以进一步提升传感器的灵敏度。为改善该问题,分裂环、纳米环对和多层纳米环等创新设计概念提出将间隙结构结合到传统纳米环中,已被证明可以将场增强因子显著提高两个数量级。因此,如何通过低成本、大面积、过程可控的工艺路线实现纳米环形和纳米间隙结构的一体化制造具有重要的研究意义。

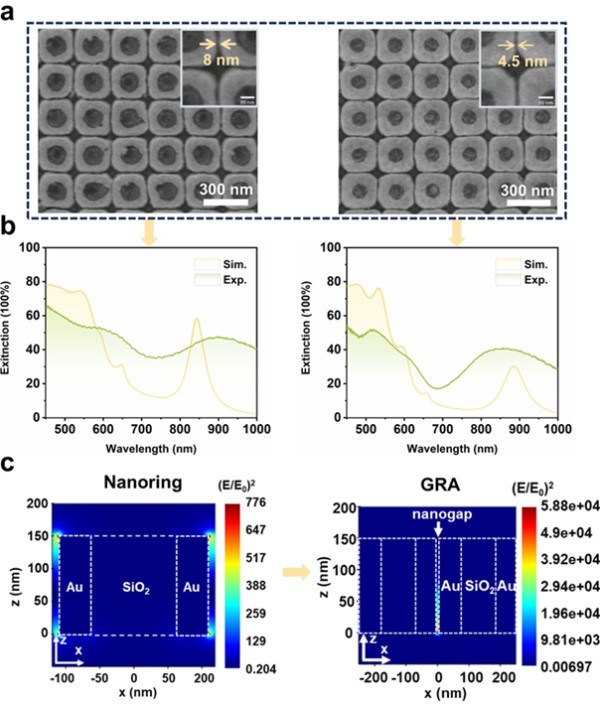

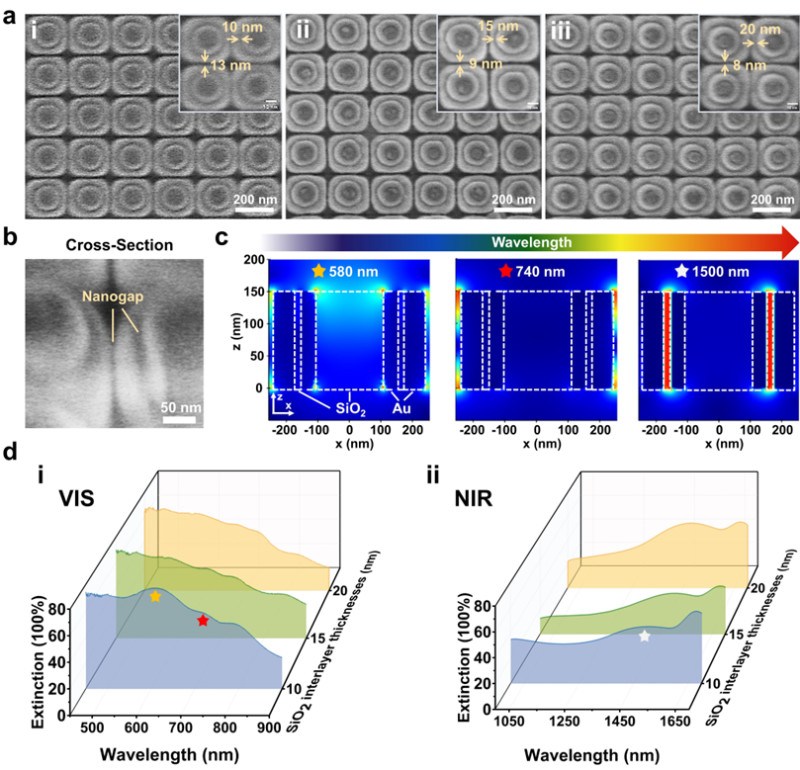

该研究提出了一种具有多波长共振特性的三维纳米光学天线阵列,以薄膜微纳加工实现≤10纳米线宽特征结构,用于高灵敏度生物传感和荧光成像增强。该纳米天线阵列融合纳米环和纳米间隙三维结构特征,实现电场场强幅值和分布区域的同步提升。其核心纳米制造方法基于金属溅射和离子束刻蚀,适用于低成本批量制造特征尺寸在10nm以下的纳米结构间隙,而不依赖于电子束光刻或扫描探针光刻等高成本纳米图案化工艺。

传统纳米环结构具有两种光学共振模式,短波长共振峰对应于反对称偶极子模式,电场增强区域集中在环内部。长波长共振峰对应于偶极子模式,纳米环外产生电场增强因子为700左右的电场区域。窄间隙集成环形阵列的测试光谱显示其保持了双共振峰的优点,并且环间的亚10nm尺度的纳米间隙实现了5.88×104量级的电场增强幅度(比传统纳米环高100倍)。

由于SiO2介质层的引入,双层纳米环在近红外波段产生了新的共振模式,其共振峰的振幅表现出跟介质层厚度的相关性,并且随着SiO2层厚度的增加而表现出蓝移。与单层环相比,双层纳米环可见光的消光率显著提高。为了验证荧光增强能力,荧光分子标记的抗体被化学交联剂附着固定在双层纳米环表面,形成均匀的荧光团层。相比于普通平面金衬底表面,纳米环阵列将表面荧光强度提高了140倍左右。这项工作为纳米级光学结构制造提供了一种全新的批量化、高精度制造方法。运用该方法实现的三维纳米天线结构在可见光和近红外的宽光谱范围内同时表现出与其纳米结构形态相耦合的可调控光学共振特征。本项研究中的全新纳米光学结构,将被集成于下一代高灵敏度生物传感和荧光成像系统;研究中开发的亚10nm纳米结构制造新方法,更可被广泛地用于纳米级光学、电学新器件的高精度批量制造。

集成电路学院博士研究生王梦诚为该论文的第一作者,集成电路学院臧法珩副教授和未来技术学院宿智娟助理研究员为该论文的共同通讯作者,该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市浦江人才、上海交大深蓝计划基金等项目资助。