中国科大在掺杂自旋-1/2反铁磁Mott绝缘体中发现节点能隙

在铜氧化物高温超导研究中,一个重要的问题是理解材料体系随着掺杂由绝缘体向金属(以及超导体)转变的过程。然而,实验研究发现空穴掺杂和电子掺杂材料体系表现出一些不同的现象,使得对这个问题的理解更加复杂。Sr₂IrO₄是一种自旋轨道耦合Mott绝缘体,在理论上可以用跟铜氧化物高温超导体类似的Hubbard模型描述,因此被视为可以与铜氧化物高温超导体直接类比研究的材料体系。

中国科大物理系何俊峰课题组依托陈仙辉院士团队,与国内外研究人员合作,通过角分辨光电子能谱(ARPES)实验,在电子掺杂Sr₂IrO₄中发现节点能隙(nodal gap)并揭示其演化过程,这些实验结果与铜氧化物高温超导体中的实验发现高度一致,为理解掺杂自旋-1/2反铁磁Mott绝缘体中的绝缘体-金属(超导体)转变的统一物理规律提供了关键实验证据。这项工作于11月7日发表在Physical Review Letters上,题目为《Anomalous nodal gap in a doped spin-1/2 antiferromagnetic Mott insulator》。

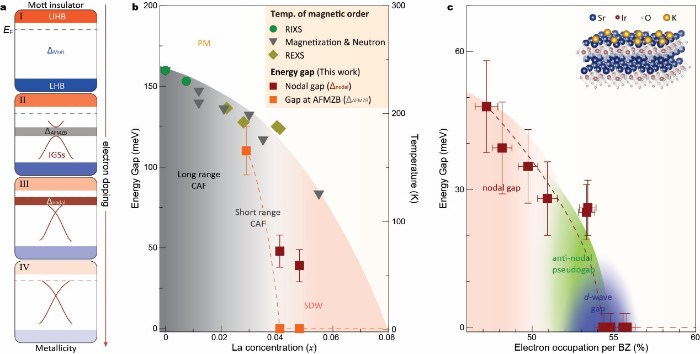

在这项研究中,掺杂依赖的实验发现,在低电子掺杂情况下,Sr₂IrO₄费米能级附近形成间隙电子态(in-gap states),并在反铁磁布里渊区边界处打开能隙,类似于电子掺杂铜氧化物高温超导材料中观察到的实验现象。随着掺杂增加,在布里渊区对角线(0,0)-(π,π)方向出现一个新的节点能隙,这个发现又类似于空穴掺杂铜氧化物高温超导材料中观察到的实验现象。随着在Sr₂IrO₄中电子掺杂继续增加,反铁磁能隙消失,但节点能隙依然存在,更进一步掺杂使得节点能隙逐渐减小并最终消失,材料体系进入节点金属态。这一演化过程同时再现了电子掺杂和空穴掺杂铜氧化物高温超导体的特征。这些实验发现,尤其是节点能隙的发现,暗示着掺杂自旋-1/2反铁磁Mott绝缘体中的绝缘体-金属(超导体)转变可能存在着统一的路径。

中国科大何俊峰课题组博士后胡勇(现为重庆大学教授)、美国洛斯阿拉莫斯国家实验室Christopher Lane博士为论文的共同第一作者,中国科大为论文的第一单位,中国科大何俊峰教授为论文的通讯作者。该研究得到国家自然科学基金委、科技部、中国科学院、中央高校基本科研业务费专项资金等资助。