武汉大学刘晓泽团队在单步声子上转换的机制研究取得新进展

近日,Science Advances(《科学·进展》)刊登了武汉大学物理科学与技术学院教授刘晓泽团队关于声子辅助上转换机制的最新研究成果。论文题目为“Giant single-step upconversion via sub–35-fs phonon dynamics in the nonlinear optical regime(《通过亚35飞秒声子动力学在非线性光学区实现巨大的单步上转换》)”。武汉大学博士生姚晶晶和西湖大学博士生李亚辉为共同第一作者,河南师范大学副教授张霞光在声子理论计算方面提供了重要支持,武汉理工大学副研究员王球、厦门大学副教授易骏、韩国国立大学助理教授Jeongmin Kim也给予了大力帮助。武汉大学刘晓泽、西湖大学助理教授师恩政和中国科学院物理研究所研究员陈海龙为论文的通讯作者,武汉大学为第一通讯单位。

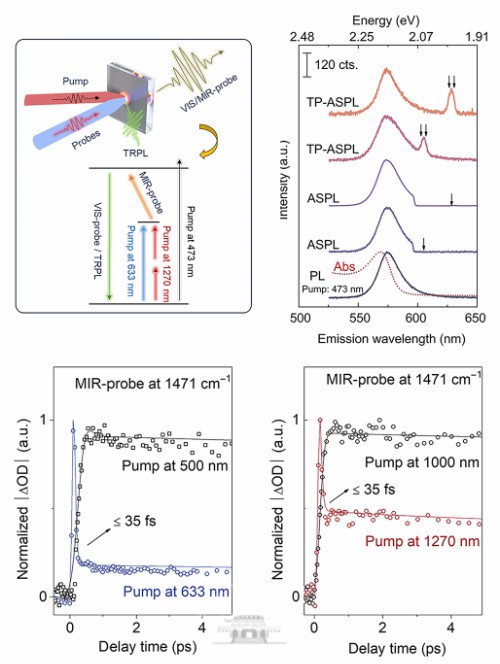

上转换是指材料吸收低能量光子后发射出更高能量光子的过程,也称为反斯托克斯光致发光。传统上转换机制包括:声子辅助上转换:依赖电子-声子耦合,从晶格振动中获取能量;双光子吸收上转换:依赖非线性光学过程,通常涉及虚拟态或激发态。最新研究表明在多种半导体体系实现了声子辅助上转换,能量增益通常在10-165 meV之间。声子辅助上转换在光学制冷、能量收集、显微成像等领域有广泛应用,但多局限于线性光学区。另一方面,非线性区间的上转换主要依赖双光子吸收,而声子参与的协同机制尚未被有效实现。这主要是因为大多数的半导体体系中声子辅助上转换与双光子吸收上转换在机制和动力学时间尺度上不匹配,导致两者难以在非线性光学区间内协同工作。

针对目前的研究现状,本研究首次报道了一种新型的有机声子振动与无机激子耦合机制,实现了非线性区域的单步上转换能量约为200 meV,时间尺度小于35飞秒,接近声子动力学极限(约23飞秒)的现象。通过稳态光谱学、瞬态吸收光谱以及声子特征分析,揭示了二维混合钙钛矿中有机振动和无机晶格中激子之间的独特电子-声子耦合,从而实现了巨大的单步上转换,主要的研究内容如下:“巨量”单步上转换能量。利用有机配体分子的振动声子共振,成功实现了单步电声耦合,能量上转换超过200 meV,且上转换动力学时间尺度小于35 fs;线性与非线性协同上转换。首次在双光子吸收(TPA)的非线性区域中观察到单步上转换与TPA的协同作用;UC高分辨成像应用。利用全新的UC机制TP-ASPL,实现高分辨率红外成像应用。

该工作得到了国家自然科学基金委项目的资助支持和武汉大学科研公共服务条件平台的支撑。