中国科大在量子模拟实验中观测到“弦断裂”现象

中国科学技术大学潘建伟、苑震生等首次使用超冷原子光晶格系统实现了对格点规范理论中“弦断裂”(String Breaking)现象的量子模拟,为理解强相互作用体系中的禁闭行为与相变机制提供了重要的实验依据。研究成果以“编辑推荐”(Editors' Suggestion)形式发表于国际学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,并被美国物理学会《物理》(Physics)杂志以“Ultracold Atoms Simulate Breaking Flux Strings”为题作为研究亮点专门报道。

规范理论是现代物理学的核心框架,不仅是描述基本粒子相互作用的基础,也广泛应用于理解凝聚态物理中的各类强关联多体现象。在高度可控的冷原子量子模拟平台上实现对规范理论的模拟,不仅能基于第一性原理研究其动力学过程,还能探索粒子对撞机难于达到的实验参数区域中的物理现象。因此,量子模拟器有望为高能物理问题提供新见解,并成为研究凝聚态拓扑相和低能多体物理机制的有力工具。

近年来,研究团队开发了超冷原子量子模拟器,并对格点规范理论开展了系统的实验研究,取得了一系列突破性进展。2020年,该团队成功模拟了施温格模型,并实验观测到了局域规范不变性,验证了电动力学中的高斯定律[Nature 587, 392 (2020)];2022年,该团队进一步研究了规范理论中的热化动力学[Science 377, 311 (2022)];最近,该团队还对量子热化和量子相变之间的关联[Phys. Rev. Lett. 131, 050401 (2023)],禁闭-解禁闭相变问题[Nat. Phys. 21, 155 (2025)]等进行了一系列探索。

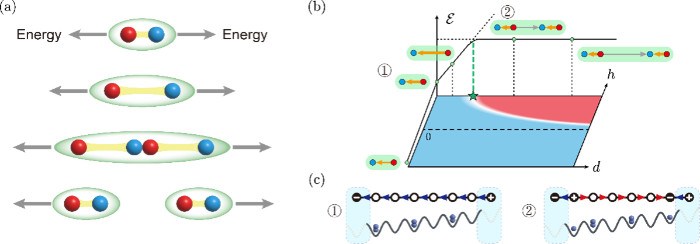

在上述工作的基础上,该团队针对格点规范理论中的弦断裂机制进行了深入研究。在量子色动力学中,两个静止色荷之间的相互作用势随着距离的增加呈线性增长,这一特性使得单个夸克无法孤立存在。然而,当色荷间距超过某个临界值时,系统的能量足以生成一对夸克-反夸克对,进而导致弦的断裂。作为量子场论中的非微扰现象,弦态与双介子态之间的复杂相互作用使得对弦断裂过程的研究极具挑战性。一方面,传统数值计算方法难以精确求解这一过程;另一方面,粒子碰撞实验中也难以对其进行直接观测。基于前期对格点施温格模型中禁闭动力学的研究,该团队搭建了可编程光学超晶格量子模拟平台,将格点施温格模型映射至光晶格超冷原子的玻色-哈伯德模型,通过精确控制原子之间的相互作用,实现了对系统初态的可控制备和多参数演化。通过调节系统演化参数(“费米子质量”与“弦张力”),体系从“弦态”演化至形成粒子对并发生弦断裂的“断裂弦态”,从而完整演示了弦断裂物理过程。更进一步,研究团队通过定量控制系统中费米子质量、弦张力和弦长度之间的关系,提取出了弦断裂发生时的能量共振条件,揭示了弦断裂现象的产生机制。

本工作展示了光晶格量子模拟器在揭示规范理论微观机制方面的潜力,为将实验研究拓展至更高维度和更高对称性的规范模型并深入探索伪真空衰变、非阿贝尔规范理论及拓扑量子相变等关键物理问题奠定了基础。

中国科学技术大学博士刘颖、博士后章维勇为论文的共同第一作者。该研究获得国家自然科学基金委、科技部和安徽省的支持。