华中科技大学王棋教授课题组发现耦合磁子波导的非线性解耦合机制

8月30日,《纳米快报》(Nano Letters)在线发表了华中科技大学物理学院王棋教授领导的纳米磁子学物理与器件课题组的最新研究成果,文章题为《深度非线性磁子定向耦合器》(Deeply Nonlinear Magnonic Directional Coupler)。物理学院博士后葛旭和乌克兰磁学研究所Roman Verba博士为论文共同第一作者,王棋教授为通讯作者,华中科技大学为论文第一完成单位。此外,德国凯泽斯劳滕大学Philipp Pirro教授、奥地利维也纳大学Andrii Chumak教授,参与了相关研究工作。

自旋波(Spin Wave),其量子态为磁子(Magnon),是磁性体系中磁矩非一致进动的集体激发,能够在磁性材料中实现无焦耳热的角动量传输,成为磁子电路的重要信息载体。磁子定向耦合器是一种类似于晶体管的通用逻辑器件,在构造全磁子器件方面具有突出的集成优势。当前,面内磁化的磁子定向耦合器可以通过改变自旋波的耦合长度来调控其内部波导的能量交换,进而实现磁子逻辑。而对于交换自旋波,磁子耦合波导的对称和反对称模式色散曲线几乎平行,耦合长度几乎不随输入功率的变化而变化,该机制只适用于偶极作用自旋波。因此,发展基于交换自旋波主导的磁子定向耦合器是当前磁子自旋电子学领域的研究挑战。

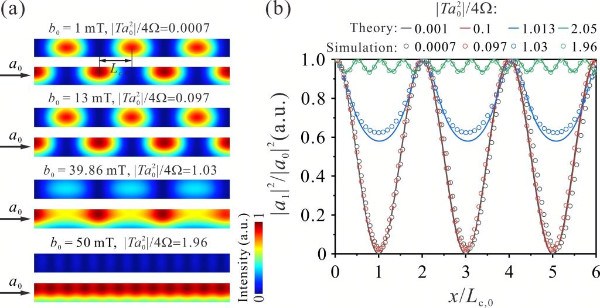

该课题组研究发现,如图1(a)所示,在垂直磁化的面外耦合波导中,在小功率激发下(b0 =1 mT),由于磁偶相互作用,相邻波导间磁子能量交替传递,这与面内耦合波导类似。而随着激励功率增大并超越阈值,自旋波呈现出大角度进动(约22.5°),相邻波导出现解耦合,当激励磁场为b0=50 mT时,磁子能量完全局域在激发波导中[图1(a)]。通过建立相邻波导自旋波幅度的耦合方程,求解了自旋波能量的空间分布与激发功率的关系,该理论结果与微磁学模拟具有一致性[图1(b)]。这种非线性解耦合行为来源于自旋波色散曲线的频移,当波导内自旋波大角度进动时,色散曲线的频率量大于相邻波导的耦合强度W的四倍,相邻波导间的能量传递逐渐减小并直至解耦合。色散曲线上表现为从两种模式磁子演变为单一模式磁子。

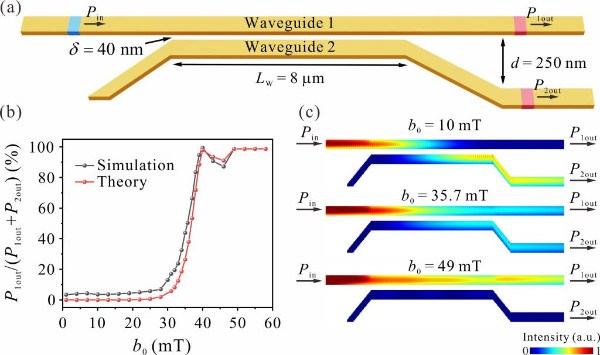

基于上述研究发现,如图2(a)所示为设计的深度非线性磁子定向耦合器,其耦合波导长度为LW=Lc,0,随着自旋波输入功率增大并超越临界强度,磁子波导从耦合到解耦合,端口1的归一化输出功率呈现出从0到1的切换[图2(b)]。这种功率控制的非线性阈值曲线为实现通用可切换磁子定向耦合器提供可能,将赋能磁子逻辑及磁子类脑计算。此外,深度非线性效应适用于交换自旋波,为发展短波长及高速磁子电路奠定了物理基础。

该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、博士后科学基金、NAS of Ukraine Deutsche Forschungsgemeinschaft、Austrian Science Fund等项目的资助。