南京大学缪峰合作团队首次揭示维度驱动的零场反常金属态

多电子体系中复杂的相互作用与多自由度耦合,使其量子行为呈现显著的涌现特性与可调控性。在强量子涨落和耗散效应下,传统朗道–费米液体理论可能失效,其中一种与超导密切相关的特殊量子态——反常金属态(Anomalous metal state)尤为引人关注。传统超导相变理论认为,超导态破坏后会直接转为绝缘体或正常金属;然而,在二维极限下的超导体中,人们观测到电阻饱和、霍尔信号消失等异常现象。这些现象可能源于量子涨落破坏长程超导相干性,同时保留短程库珀对(如“局域化玻色子”)的电荷输运。特别的,反常金属态还可能表现出非互易输运现象,即输运行为依赖于电流方向,其特性反映了电子集体行为(如涡旋动力学与配对不对称性)的重要作用。深入研究二维极限下的反常金属态及其物理机制,并利用这些特性开发新型电子器件,已成为凝聚态物理与未来器件应用的重要方向。

南京大学物理学院缪峰团队在奇异量子金属态和二维超导体系研究中取得了一系列原创性成果,包括在转角石墨烯体系电子晶体量子融化过程中首次观测到量子临界中间相,并实现其演化规律的量子模拟(Nature 609, 479 (2022));构筑伊辛超导/二维铁磁材料异质结,实现了零磁场下超导二极管的非易失电控开关(Nature Communications 15, 4953 (2024));利用离子液体栅控技术首次实验观测到二硒化锡的本征超导特性及磁场诱导的反常金属态(Nano Letters 18, 1410 (2018))。在此基础上,近期南大缪峰团队联合南理工程斌教授、北京师范大学刘海文教授等,在层状伊辛超导体中首次观测到维度驱动的零磁场反常金属态,并揭示其非互易输运现象及可能存在的自发时间反演对称性破缺,不仅深化了维度驱动超导相变行为的理解,也为调控反常金属物态和设计新型电子器件开辟新途径。该工作以“层状伊辛超导体中维度驱动的反常金属态及其零场非互易输运”(Dimensionality-driven anomalous metallic state with zero-field nonreciprocal transport in layered Ising superconductors)为题,于2025年8月11日发表于学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)。

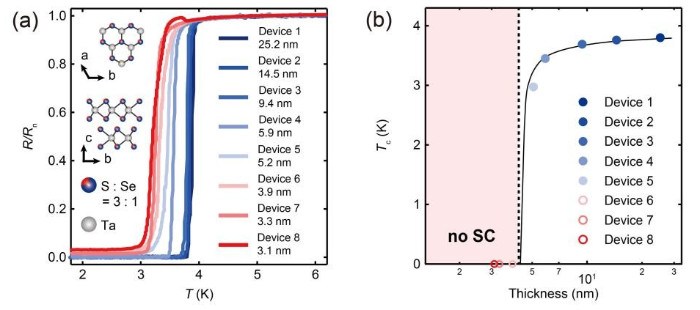

在该工作中,合作团队成功设计并合成了二维伊辛超导体Ta2S3Se,并通过低温强磁场条件下的电学输运实验,揭示了该材料在不同厚度下的输运性质。当器件中样品厚度大于10nm时(器件1和2),在约3.8K时电阻迅速降至零,呈现出基本的超导特征。而样品厚度低于10nm(器件3至5)时表现出超导转变温度随着厚度减薄而快速降低的现象。值得注意的是,当样品厚度接近二维极限(3nm)时,纵向电阻在低温下没有完全消失并且呈现出饱和的趋势。以上结果表明该层状伊辛超导材料在样品维度变化下呈现出反常的量子行为。

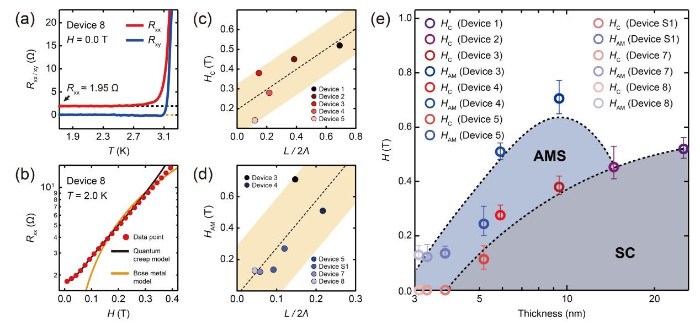

研究团队比较了不同样品厚度和磁场作用下纵向电阻(Rxx)与霍尔电阻(Rxy)的演化,深入探究维度调控下的超导性以及反常金属态。首先在厚层样品中(器件2,厚度14.5nm),Rxx和Rxy在0.42T磁场条件下同时变为有限值,表明在整个磁场变化过程中不存在反常金属态(图2(a)上)。而对于器件3(厚度为9.4nm),Rxx在0.4至0.65 T磁场范围内保持明显的有限值,而Rxy消失,表明反常金属态的出现(图2(a)下)。当温度降至特征温度 Tcross(图2(b)黑色箭头所示)时,R-T曲线开始明显偏离阿伦尼乌斯(Arrhenius)型拟合(图中黑色虚线)。这表明在反常金属态向正常金属态过渡过程中,样品会经历由热激活磁通运动(Thermally activated flux flow, TAFF)主导的区域;而偏离 Arrhenius 行为则意味着 TAFF 模型不再适用,耗散机制发生了改变。团队进一步探究了2K下Rxx的磁场响应特性,发现其变化规律符合量子蠕动模型,暗示着反常金属态由涡旋的量子蠕动过程所驱动。基于器件2的实验结果,构建了磁场与温度的变化相图,表现了超导态、反常金属态及正常金属态之间的转变过程,说明样品厚度在介于三维和二维之间时,基态虽然仍为超导,但通过磁场作用可激发出反常金属态。

研究团队接着对接近二维极限条件下样品(器件8,厚度为3.1nm)开展电学输运测量。在零磁场条件下,Rxx随着温度降低趋于饱和值且远小于正常态电阻,Rxy数值趋向于零,首次在二维伊辛超导体中证实了零磁场下的反常金属态。在低磁场范围(0至0.13T)器件8的Rxx磁场响应特性仍与量子蠕动模型相吻合。此外,超导态临界磁场HC和反常金属态临界磁场HAM的变化规律与特征尺寸的比值(L/2Λ)密切相关,说明涡旋动力学过程由样品厚度和横向尺寸的共同作用。研究团队进而构建了由磁场与维度的相图,以分析理解不同维度条件下超导和反常金属态的演化过程。随着体系维度的降低,超导基态被迅速抑制直至消失;反常金属态在三维到二维转变过程中(厚度约为10nm)开始出现,并在样品接近二维极限条件下(厚度约为3nm)观察到零磁场时稳定存在的反常金属基态,展现出显著的维度依赖特性。

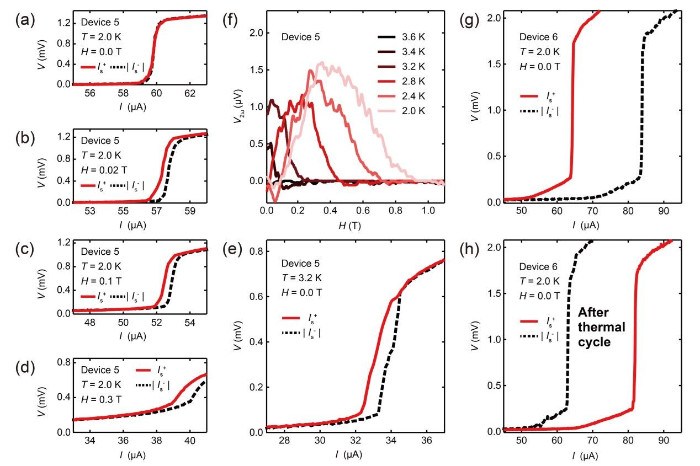

最后,研究团队通过测量电压-电流(V-I)特性曲线和二倍频信号,深入研究了反常金属态中的非互易输运现象。在接近二维极限时(器件6,厚度3.9nm),零场反常金属态在不同电流方向下的得到的V-I曲线不重合,表现出非互易输运行为。而在中间厚度样品中(器件5,厚度5.2nm)中,除了施加垂直磁场时出现的非互易输运之外,在温度升高到3.2K左右时也观察到在零磁场条件下非互易输运行为。此外,研究发现零场非互易输运的极性可通过升温–降温过程实现翻转,可能与体系内禀的自发时间反演对称性破缺有关。上述结果不仅为理解二维超导体系中的对称性破缺机制提供了新视角,也为利用此类效应开发超导电子器件提供了思路。

南京大学物理学院缪峰教授与南京理工大学物理学院程斌教授为该工作的共同通讯作者,南京大学物理学院博士后崔艳威,和博士生刘增霖、刘勤、熊俊林为该工作的共同第一作者。北京师范大学刘海文教授提供了理论部分的支持。南京大学物理学院梁世军教授和方涵彦副教授等共同参与了该工作。该工作得到科技部重点研发计划项目、国家自然科学基金、江苏省自然科学基金前沿技术项目、中国科学院战略重点研究项目、中央高校基本科研业务费等项目的资助,以及固体微结构物理全国重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心和江苏省物理科学研究中心等的支持。