双层光学超表面的单侧非对称辐射效应

非对称辐射是电磁波在微纳尺度亚波长结构(如光子晶体、超表面等)中相反传播方向上表现出的振幅和相位差异性,通过打破光学超表面空间对称性实现的非对称辐射因其丰富的物理内涵和在微纳光学器件中的广阔前景而备受关注。然而,通常光学超表面实现的非对称辐射表现为器件两侧的辐射差异,而受限于纳米结构的空间可控性,在超表面同一侧实现非对称辐射仍颇具挑战性,亟需系统的机制探讨和创新的调制策略,推动非对称辐射在微纳光学领域的发展。

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心微加工实验室李俊杰团队长期聚焦于微纳光子学器件加工、设计及功能集成方面的研究,并在主动调控超透镜(Nat. Commu. 2023)、可编码光子路由超表面(Aad. Funct. Mater. 2024)、内禀双折射手性超表面(Phy. Rev. Lett. 2025)等方面取得重要进展。最近,该团队在双层超表面的设计和可控加工上开展研究,利用对准套刻工艺获得了层间距、层间偏移等双层结构的特征结构参数的精确控制,为实现单侧非对称辐射的超表面奠定了基础。

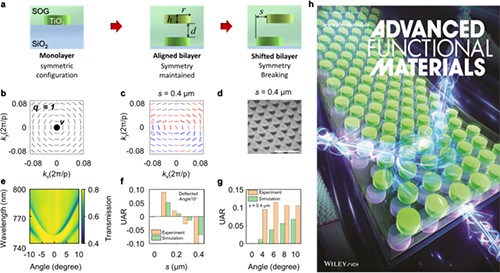

基于工艺,团队设计并加工了一种两层结构完全相同的双层超表面,每层结构均由二氧化钛纳米圆盘按照六方晶格排列构成,每层结构都具有面内C2对称性(图a)。理论分析表明,通过偏移同时打破双层超表面的面外镜面对称性和面内C2对称性,实现对于动量空间中远场偏振态的调控,面内波矢k||和-k||在动量空间从相同的远场偏振态(图b)变为不同(图c),表现为位于双层超表面同侧,相反角度入射时的光辐射差异,即单侧非对称辐射。制备的双层超表面样品(图d),在角分辨微区光谱仪测试中成功观察到单侧非对称辐射现象(图e)。定义相反角度入射时的透射率差为单侧非对称辐射强度,进一步分析了单侧非对称辐射强度随偏移量(图f)和入射角度(图g)的变化趋势。在x方向偏移量为0.4μm,入射角度为±10°时,获得最大单侧非对称辐射强度为0.1。团队所提出的单侧非对称辐射机制,本质上是通过打破对称性,调控其远场偏振态,实现相对角度光辐射的差异,是对非对称辐射类型和调控方法的重要补充,有助于一系列纳米光学器件如单向激光发射器的设计。

该工作以“Unilateral Asymmetric Radiation in Bilayer Metasurfaces”为题,于2025年4月24日发表在《Advanced Functional Materials》上,并被选为Inside Front Cover(图h)。微加工实验室硕士生谭俊豪为第一作者,李俊杰研究员、潘如豪和王博副研究员为共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金、中国科学院基础研究领域青年团队计划和北京市科技计划等项目及怀柔综合极端条件实验装置的支持。