华中科技大学付英双教授团队实现多极化子的可控组装并揭示表观电荷减少机制

8月2日,《自然·通讯》(Nature Communication)在线刊发了华中科技大学付英双教授领导的低维物理与量子材料实验室团队的最新研究成果【Nat. Commun. 16, 7117(2025)】,论文题为《单层CrBr3中逐个电子构建多极化子及其表观电荷减少行为》(Apparent charge reduction in multipolarons crafted one-by-one in monolayer CrBr3)。华中科技大学为第一单位,付英双教授和伦斯勒理工学院张绳百教授为共同通讯作者,华中科技大学物理学院博士生蔡敏(已毕业)、廖文奥和伦斯勒理工学院博士后姜泽宇为共同第一作者。团队成员张文号副教授参与了相关工作。

在量子材料领域,单个电荷的精准操控是构建原子尺度量子器件的核心基础。极化子作为电子(或空穴)与局部晶格畸变耦合形成的复合准粒子,能够将电荷束缚于原子尺度的势阱中,为电荷操控提供了理想载体。在强电声耦合及介电屏蔽效应作用下,两个电荷可通过共享局域势阱形成双极化子,其在材料动力学及超导配对机制中发挥着关键作用。此前,针对双极化子的研究多依赖系综平均的宏观技术,其信号常与共存的单极化子信号相互纠缠,解释缺乏直观性。包含更多电荷的多极化子虽已被理论预言存在,但由于强大的库仑排斥作用,其组装与特性研究面临巨大挑战,至今尚未在实验中观测到。

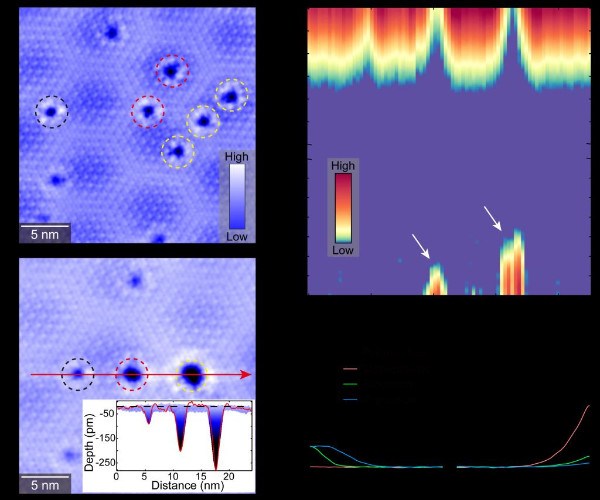

研究团队借助分子束外延技术,在高定向热解石墨(HOPG)基底上生长出高质量的单层CrBr₃,观测到其表面存在单极化子,并利用扫描隧道显微镜(STM)实现了对单极化子的可控操纵,包括单个极化子的产生、移动与擦除。通过这种STM针尖精确操控技术,研究团队进一步将单极化子可控地“移动”并逐一组装(图1),成功实现了从双极化子到包含多达9个电子的多极化子的合成。进一步的扫描隧道谱(STS)分析显示,随着所包含电子数目的增加,表观深度逐渐加深,且多极化子呈现出两个显著特征:局部能带弯曲增强(反映电荷积累引发的电势变化)和极化态(位于带隙中的特征电子态)能量上移。这些观测结果与电荷间库仑相互作用增强的理论预期一致,多极化子的合成突破了电子间强库仑排斥的限制。

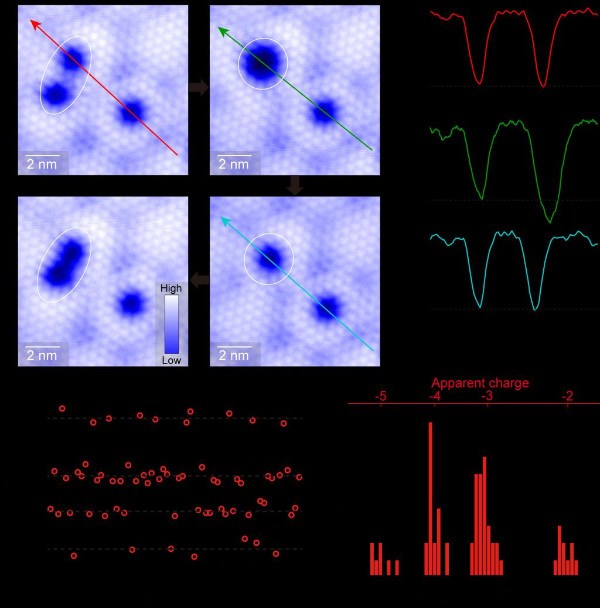

研究的另一关键发现是多极化子的表观电荷减少现象。实验观察到,多极化子的表观深度可通过针尖扰动减小,而深度变浅后的多极化子仍能分离出与初始数量一致的单极化子,这一结果直接证明其包含的电子总数并未改变,研究团队将这种特性定义为“表观电荷减少”(图 2)。进一步对多极化子进行多次针尖扰动,并统计其表观深度变化,发现结果呈现出对应不同表观电荷数的多个离散值,且这些值存在明确的上下限。这种量子化行为的本质,源于空穴被束缚形成补偿准粒子态,从而中和了部分负电荷。

基于上述实验观测结果,团队的理论合作者通过第一性原理计算,揭示了多极化子能够稳定存在的内在机制:其一,单极化子在不同位点间的跃迁以及双极化子的分离过程均需克服较高的能量势垒,这一特性有效抑制了多极化子的扩散;其二,石墨衬底的介电屏蔽效应显著削弱了电荷间的库仑排斥作用,为多极化子的稳定性提供了重要支撑。

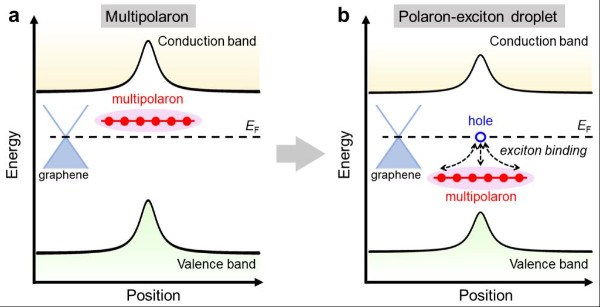

同时,团队提出“极化子-激子液滴” 的物理模型,用以阐释多极化子表观电荷减少的量子化行为(图3):费米能级处带正电的空穴会被带负电的多极化子捕获,形成由多个自陷电子与半金属石墨衬底提供的少量空穴相互束缚构成的极化子-激子液滴。这种液滴结构可部分抵消多极化子的负电荷,进而导致其表观电荷减少。

该研究首次在实验中实现了多极化子的可控组装,发现其表观电荷减少行为并揭示了内在机制。这一成果不仅为理解复杂的电子-电子及电子-声子相互作用提供了更深层次的视角,还为原子尺度下极化子的研究搭建了实验平台。其意义不仅在于验证了多极化子理论,更为构建人工电子晶格、设计量子模拟器件及微型电荷存储器件等开辟了全新方向。

付英双团队近年来深耕极化子研究领域,本工作是该团队继实现单极化子操纵【Nat. Commun. 14, 3691 (2023)】和发现范德华型极化子【J. Am. Chem. Soc. 146, 18556 (2024)】之后的又一重要突破。该研究得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金(重大计划、面上、区域联合)、湖北省自然科学基金及武汉市知识创新专项等项目的资助。