中国科大研制可见光波段矢量光谱分析仪

近日,中国科学技术大学刘骏秋团队与合作者在集成光学领域取得重要进展,成功研制出一种新型可见光矢量光谱分析仪。该仪器首次实现对可见光波段集成光学器件的高精度、宽带宽、矢量化光谱测量。相关成果以“A hyperfine-transition-referenced vector spectrum analyzer for visible-light integrated photonics”为题发表于国际知名学术期刊《自然·通讯》。

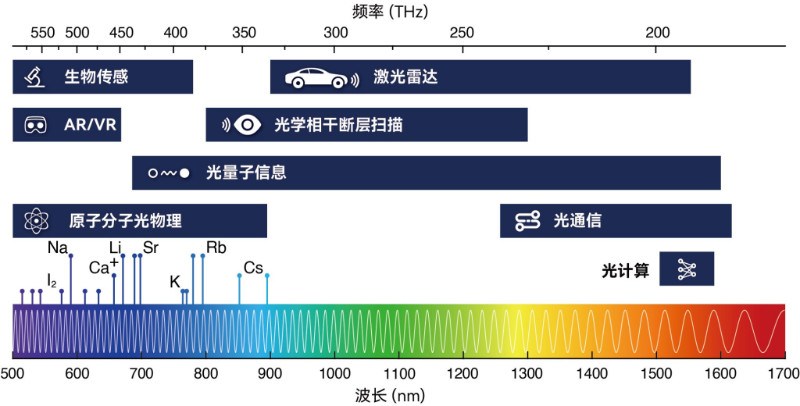

可见光作为人类视觉感知的主要波段,自文明起源以来一直在科学探索和技术发展中扮演着核心角色。在当前,增强现实/虚拟现实(AR/VR)、生物传感、原子分子物理等前沿领域,对可见光的精密操控与测量提出了前所未有的高要求。特别是在光学原子钟研究中,许多关键跃迁频率位于可见光范围,对这些频率的高精度测量不仅有助于推动基础物理研究的突破,也正深刻变革现代定位与导航系统。

近年来,随着可见光集成光学技术的快速发展,具备微型化、轻量化和低功耗优势的芯片级光学原子钟成为研究热点,有望推动高精度频率计量技术在更广泛场景中的落地应用。然而,实现对这类芯片级器件的高效表征仍面临巨大挑战,其中最大的瓶颈在于缺乏兼顾宽光谱带宽与高频谱分辨率的测量技术与仪器。

针对这一关键难题,研究团队创新设计并研制出新型矢量光谱分析仪,具备518–541nm及766–795 nm的宽光谱覆盖范围,频率分辨率达到161kHz。该系统基于外腔半导体激光器,结合宽带啁啾周期极化铌酸锂波导实现倍频,实现高功率、窄线宽、无跳模的可见光连续可调谐激光输出。同时,系统引入碱金属原子和碘分子的超精细结构作为频率基准,实现了MHz级别的高精度频率标定。

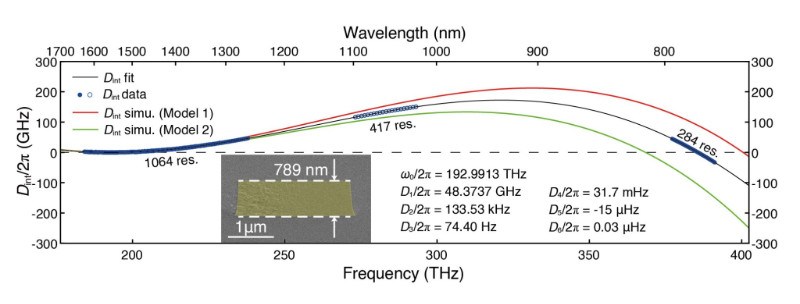

该仪器不仅填补了可见光集成器件在宽带矢量光谱测量方面的技术空白,还率先实现了多项关键应用。例如,研究团队借助该系统首次完成了从近红外到可见光的微腔跨倍频程色散特性测量,精确表征了色散波的位置,对片上跨倍频程光频梳、超连续谱和非线性频率转换等应用中关键的相位匹配设计具有重要意义。此外,该仪器还可解析传统光谱仪难以分辨的低重复频率光频梳结构,其频率分辨率为3MHz,能够满足高精度光通信、微波频率合成和激光稳频等先进系统的测量需求。

本项研究成果不仅展示了目前在可见光波段最先进的矢量光谱测量能力,也为芯片级光学原子钟的实现提供了关键支撑。在全球对高精度、低功耗、便于部署的时间频率基准需求日益增长的背景下,特别是在空间导航、地球测绘、量子精密测量等战略领域,基于光芯片的原子钟方案正受到广泛关注。该成果提供了构建此类系统所需的“测量之眼”,有望显著提升集成光学器件的设计效率、测试可靠性与工程化水平。

中国科学技术大学光学与光学工程系博士生石宝奇、济南量子技术研究院副研究员郑名扬为论文的共同第一作者。合肥国家实验室刘骏秋研究员为论文的通讯作者。主要合作者还包括中国科学技术大学张强教授、王安廷副教授,中国科学院苏州纳米所梁伟研究员。该工作得到了科技部2030、基金委、广东省和深圳市的大力支持。