中国科学院精密测量院在量子电池的合作研究方面取得新进展

近日,精密测量院囚禁离子物理研究组与湖北大学、兰州大学合作,在量子电池理论研究方面取得新进展,相关研究成果发表在物理学顶级期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。

现代电子设备等技术的快速发展,对储能装置在小型化、高功率密度和大存储容量等方面提出了迫切需求。得益于微观世界中独特的量子特性以及自下而上的原子级制造工艺,量子电池有望成为一种具有更小体积、更强充电功率、更高存储容量以及更大可提取功的新一代储能与供能装置。作为“调控量子态,实现新功能、发展新技术”这一宗旨的重要体现,量子电池已成为量子科技领域的主要应用方向之一,未来或将深刻改变人类的能量利用方式。尽管近年来量子电池取得了快速进展,但微观体系中不可避免的退相干效应会导致量子电池出现自发放电现象,严重制约了其物理实现与实际应用。

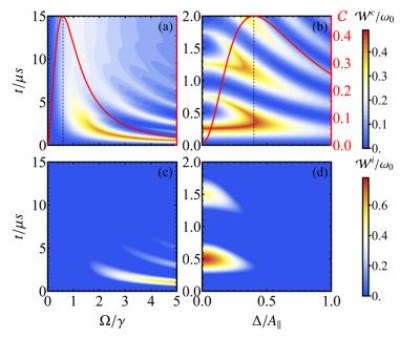

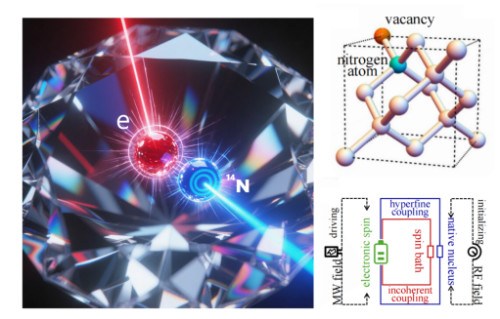

研究团队基于金刚石氮-空位色心体系,提出了一种能够延缓自放电的量子电池方案,为解决量子电池中自发放电这一关键科学问题提供了全新的思路。该方案采用金刚石氮-空位色心中的电子自旋作为量子电池的物理载体,其周围的碳-13原子核自旋库诱导电子自旋发生退相干,从而引发量子电池的自放电现象。由于量子电池中的相干可提取功比非相干可提取功衰减更缓慢,该研究提出通过在充电过程中提升相干可提取功的占比,来增强量子电池对自放电的抵抗能力。更为有趣的是,金刚石氮-空位色心体系中特有的电子与氮-14原子核自旋之间的超精细耦合,为提高相干可提取功占比提供了理想的调控手段。该研究首次同时实现了对量子电池可提取功的优化与自放电的有效控制,对于推动量子电池的物理实现具有重要理论指导意义,同时展示了金刚石氮-空位色心体系在量子能源器件开发中的巨大潜力。该研究是团队继2024年提出抗老化的远距无线充电量子电池方案后,取得的另一项重要成果。

相关研究成果以题为“Self-Discharging Mitigated Quantum Battery” 发表在物理学顶级期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。论文第一作者为精密测量院博士毕业生宋婉露,现任湖北大学副教授。湖北大学教授周斌、精密测量院研究员杨万里和兰州大学教授安钧鸿为联合通讯作者。

相关研究得到了科技部“科技创新2030”项目、国家自然科学基金项目、湖北省创新群体项目、湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目和湖北省杰青项目的支持。