非线性非厄米趋肤效应和可调光路由

6月20日,《物理评论快报》(Physical Review Letters) 在线刊发了陆培祥教授带领的创新研究群体成员王兵教授课题组在非线性非厄米趋肤效应和可调光路由方面取得的最新研究成果,文章标题为 Nonlinear non-Hermitian skin effect and skin solitons in temporal photonic feedforward lattices ,同时被该刊选为 Editors' Suggestion 和 Featured in Physics 。原课题组博士后王书林(现东南大学副研究员)为论文第一作者,王兵、意大利米兰理工大学 Stefano Longhi 教授和陆培祥为论文共同通讯作者。

非厄米趋肤效应是指在开放边界条件下,非厄米系统中的所有本征态局域在边界附近的现象,这完全不同于传统厄米系统中具有拓展形式的本征态分布。当存在非厄米趋肤效应时,开放边界下的能谱会显著不同于周期边界下的能谱,这使得传统厄米系统中的体边对应关系无法适用于非厄米系统,也使得非厄米趋肤效应成为近年来备受关注的物理现象。然而,关于非厄米趋肤效应的研究目前主要集中在线性系统,非线性非厄米趋肤效应还有待深入探讨。在实验上,光学系统被认为是证明非厄米趋肤效应的理想平台,大量与线性非厄米趋肤效应相关的重要理论已在光学系统中得到实验证实。然而,非线性光学效应的实现往往依赖于极高的输入光功率,且传统光学材料的非线性系数往往难以调控,这大大阻碍了人们对非线性效应的实验观测,也大大限制了非线性光学器件的发展。

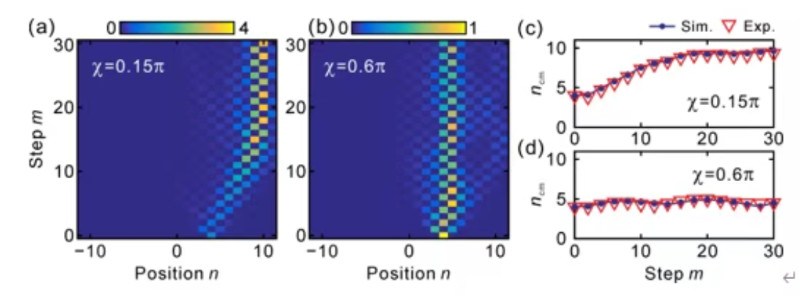

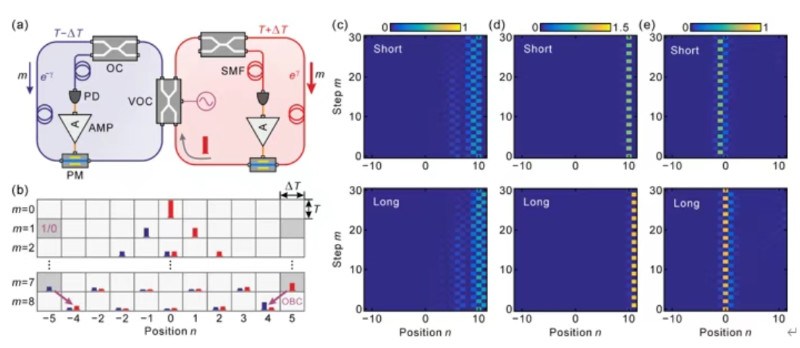

课题组基于双光纤环路和光电前馈链路构造了非线性非厄米时域光子晶格,从而成功观测了非线性非厄米趋肤效应,并将该效应用于可调光路由。为了实现非线性非厄米趋肤效应,研究团队首先构造了两个长度略有差异且通过耦合器连结在一起的光纤环路,借助光脉冲在其中的时分复用等效地在时间域构建了一个离散光子晶格,如图1(a)和(b)所示。而后,他们通过在双环路中嵌入光电前馈链路,等效实现了克尔光学非线性,该等效非线性仅需毫瓦量级的低输入功率,且其系数可通过改变前馈链路中的增益和损耗来有效调控。他们还利用光纤环中的增益和损耗引入了非厄米,并通过调控耦合器分光比实现了开放边界条件。研究团队通过实验证实,相较于传统的线性趋肤模式[图1(c)],克尔非线性引起的自局域效应能够显著增强趋肤模式的局域性[图1(d)]。加入无序相位调制后,非线性趋肤模式还表现出了显著增强的鲁棒性。除此以外,在晶格内部(甚至是另一侧边界),克尔非线性引起的自局域能够完全抑制非厄米趋肤效应引起的单向传输,并形成稳定传播的孤子模式,如图1(e)所示。研究团队利用局域在不同位置的非线性模式,设计了一个输出端口可调的光路由器。如图2(a)和2(c)所示,当非线性系数较小时,入射光脉冲首先往右进行能量不断增益的单向传输,在到达右侧边界时,由于其强度可以引起足够强的非线性自局域效应,光脉冲会沿着右侧边界稳定传输,即沿着右侧边界的光路由。如图2(b)和2(d)所示,当非线性系数较大时,光脉冲在初始时刻即被非线性效应所局域,此时可实现在初始位置附近的光路由。通过进一步调整非线性系数,光路由输出端口可在入射位置和右侧边界间灵活调节。该研究将备受关注的非厄米趋肤效应推广到了非线性领域,在光信号传输、路由和处理等领域具有重要的应用前景。《物理评论快报》在同期亮点报道中提到:希腊克里特大学光学物理学家 K. Makris 评价该研究“令人振奋”,认为这种“新型孤子波”的展示可能为信号处理和光子通信开辟新途径;2020年领导团队实现线性非厄米趋肤效应的德国罗斯托克大学光学物理学家 A. Szameit 指出,“这项基础研究揭示了几年前还完全未知的新现象,非厄米趋肤效应本身已极具创新性,而他们现在展示了其非线性版本”。Szameit 认同该效应在光开关等器件中的应用前景,并推测类似现象可能存在于其他非线性系统(如超冷原子),其直接价值在于为光操控技术提供全新思路。