上海交大郑远林/陈险峰课题组实现基于多用户纠缠交换的独立网络量子融合

近日,上海交通大学物理与天文学院郑远林、陈险峰教授与上海电力大学李渊华副教授组成的研究团队在量子通信技术领域取得重大突破。他们创新性地提出并实现了基于主动时间-波长复用方法的构建全连接型量子通信网络的新范式。研究团队利用所提出的新方案,并借助高效的啁啾极化薄膜铌酸锂光子芯片,通过多用户纠缠交换技术在国际上首次实现了两个独立网络的量子融合并形成全连接型拓扑结构量子通信网络,为未来构建量子互联网奠定了重要基础。相关研究成果以“Quantum fusion of independent networks based on multi-user entanglement swapping”为题发表在国际顶级期刊Nature Photonics上。

背景介绍

量子信息科技天然地具有突破经典信息技术局限的能力,是当前战略性的前沿科技创新领域之一。量子态不可克隆原理赋予了量子保密通信理论上的无条件安全性,而借助量子态叠加原理的量子计算更是具有超越经典算力的指数量级加速能力。正如互联网对当今信息和计算机科学的促进融合作用一样,未来全球化的量子互联网络将是量子通信、量子计算和量子传感等诸多量子技术应用的重要平台,并极大地促进诸多颠覆经典的科学技术进步和应用。

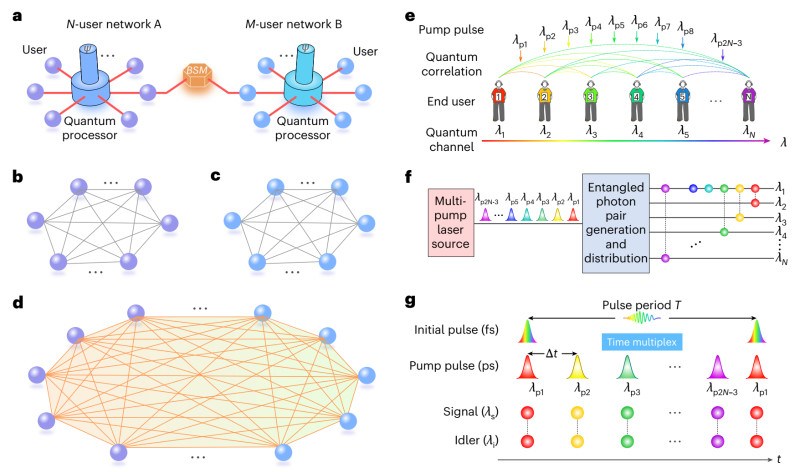

近年来,全连接量子通信网络因其能实现多用户间同时通信,并最大限度减少基础设施与硬件需求,而受到广泛关注。该网络架构是构建全连接量子互联网的重要候选方案,或将彻底改变未来信息交换方式。而现有量子网络基本上是为了实现用户在自己网络中通信而构建的(概念图a),实现独立的多用户量子网络之间的相干融合对未来量子互联网的发展非常重要。如何桥接不同的独立网络并形成一个完全连接的量子互联网,已经成为未来量子网络面临的紧迫挑战之一。这将面临两个关键难题:首先,独立网络间需要具有完全连接的拓扑结构(概念图b-d);其次,它需要同时对所有涉及的纠缠态进行高质量的纠缠交换。

创新方法及实验结果

(a)主动时间-波长复用方案

在本项工作中,研究团队针对量子融合中的关键科学问题,开创性地提出了主动时间-波长复用方案(概念图e-f)来构建量子通信网络的新范式。该方案中,每个用户只接收一个由分别与其他N-1个用户纠缠的N-1个时间上独立光子组成的波长信道。量子处理器将2N-3个在波长和时域上具有特定设计的定制泵浦脉冲通过自发参量下转换过程产生量子纠缠光子对,并通过量子信道分发给最终用户。为确保所有的泵浦激光都能有效产生纠缠光子对,他们利用铌酸锂0型匹配弱色散特性,并制备了啁啾极化薄膜铌酸锂光子芯片来实现支持宽带的非线性倍频和自发参量下转换。为了有效区分不同的光子对,进一步使用时间复用方案来分离不同的泵浦脉冲,用户根据光子到达时间区分不同的纠缠态。用户的所有对称波长信道可以共享不同的纠缠态,从而创建网络的全连通图。

(b)多用户纠缠交换实现量子网络融合

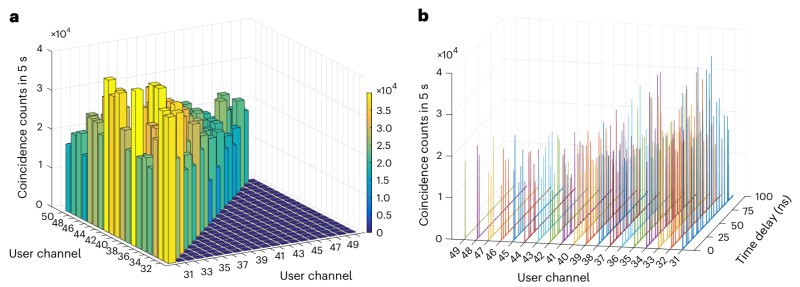

验证实验中,研究团队构建了两个包含10用户的量子网络,并利用主动时间-波长复用方案通过执行多用户纠缠交换。研究团队测量了网络的偏振纠缠,每种状态的干涉条纹的可见度都高于95%,实验中纠缠交换后偏振纠缠态的平均量子态保真度为(84.5±2)%。最终,在多用户纠缠交换后,这两个独立的网络在量子关联层合并成一个具有18个端节点的更大的完全连接的量子网络。最终,每个端节点仅包含一个波长信道,并且可以根据光子到达时间区分每个量子态。两个网络提供商通过仔细调整泵浦脉冲的延迟使相应信号重叠,以实现来自不同网络的任意两个用户之间的纠缠交换。所有终端用户都可以通过使用基于纠缠的量子密钥分发协议相互通信。该创新方案实现了不同量子网络的融合互联,使得不同网络用户之间都能相互通信,在构建大规模量子互联网络中将具有广阔的应用前景。

总结与展望

本研究创新性提出的主动时间-波长复用方案为构建具有全连接拓扑结构的高性能大规模量子网络提供了可行的新途径。融合后的全连接型拓扑结构量子通信网络支持任意用户之间相互通信的同时,还能使得搭建量子网络所需的基础设施资源最小化,是未来量子互联网的重要候选网络结构之一。相信随着实用化的量子中继等量子信息技术的发展成熟,全球化的量子互联网络在不久的未来将成为现实。

上海交通大学物理与天文学院黄义文博士、杨宜霖博士生、黎浩实验师为该论文共同第一作者,上海电力大学李渊华副教授以及上海交通大学郑远林、陈险峰教授为共同通讯作者。该论文合作者还包括王佳钰、仇晶、戚展彤、张玉婷同学。本研究得到了国家自然科学基金、科技部重点研发计划、上海市级重大专项、上海市教委及科委、广东省量子科学战略专项支持。