北京大学刘运全课题组在量子光驱动氢气分子解离的研究中取得新进展

近日,北京大学物理学院现代光学研究所、人工微结构和介观物理全国重点实验室刘运全教授课题组研究了强量子光场驱动下氢气分子的解离,揭示光场量子性质对分子反应动力学影响,为量子光光化学反应与分子操控提供了理论基础和新路径。2025年10月9日,相关研究成果以“量子光驱动下氢气分子的解离”(Hydrogen Molecular Dissociation Driven by Quantum Light)为题,在线发表于《物理评论快报》 (Physical Review Letters)。

分子解离中化学键断裂和电子重分布,决定了化学反应的基本过程。氢气分子作为最简单的双原子分子,因其结构清晰、动力学可控,已成为研究分子电离、解离及电子-核运动耦合过程的理想研究对象。近十多年来,基于飞秒激光的超快控制技术在精确操控电子局域化、跟踪核波包演化以及实现非对称解离等方面取得了显著成果。激光技术的最新进展使研究人员能够定制脉冲持续时间、强度和相位,以前所未有的精度诱导分子反应过程。

然而,传统的超快分子动力学研究通常采用经典光场(相干态),忽略了光的量子涨落与统计特性。随着量子光学的快速发展,高亮度、可调控的非经典光源成为可能,为分子过程的量子调控提供了全新契机。已有研究表明,量子光的特性,如光子数涨落、压缩与纠缠,可在飞秒甚至阿秒尺度上显著影响强场过程,包括高次谐波产生与强场电离。相比之下,量子光对分子解离动力学的影响仍鲜有研究,其潜在规律与调控机制尚待深入探索。

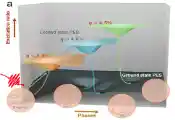

图1(a)氢气分子解离通道示意图;(b)质子动量分布(压缩度r=12); (c)质子动量分布(压缩度r=15); (d)动能释放曲线。

课题组在理论上首次研究了量子光驱动下氢气分子的解离过程,揭示了光的量子性质对分子解离动力学的调控。他们采用400 nm水平偏振的相干光和800 nm竖直偏振的真空压缩态光场组成的正交双色光场解离氢气分子,图1a为分子解离涉及的解离通道。通过数值求解含时薛定谔方程,获得了质子在光场偏振平面的动量分布和动能释放谱。图1b和1c分别表示压缩度12和15对应的情况。研究表明,大压缩度下真空压缩光具有更大的量子涨落,会导致特定解离通道产率增加,形成图1c中心的“X”状结构和竖直方向的点状结构。同时,1ω800通道的释放的质子能量会随着压缩度的增大而减小。此时高光子数的分布会导致两条势能曲线的耦合增强,在吸收一个800 nm光子之后,有几率继续在两个电子态之间发生两次跳跃,这种动态拉比耦合会导致解离过程动能释放的降低。

图2 (a)相位压缩相干态下的质子动量分布; (b)振幅压缩相干态下的质子动量分布

图3 不同量子态光场下解离通道产率随压缩度的变化

随后,研究人员进一步研究了竖直偏振的800 nm量子光分别在相位压缩相干态和振幅压缩相干态下,得到的质子动量分布,分别如图2a和2b,结果表明量子光场的压缩性质对分子解离过程有重要影响。此外,研究人员还系统分析了这几种不同量子态下,压缩度对不同解离通道产率的调控,如图3所示。结果表明,压缩度作为一个可调参数可实现对解离通道的选择性控制。光场的量子涨落显著调制了各解离通道的相对产率,并且不同光场的调制各不相同,在真空压缩态下(图3a),随着压缩度增加,不同解离通道之间出现动态竞争,导致1ω400-1ω800通道的产率呈现“先升后降”的非单调变化;而在对于振幅压缩相干态(图3c),只有在压缩度足够大时才会打破固定振幅近似(r<-13.5),引发产率的变化。这些发现揭示了一种全新的量子调控机制,展示了通过调节光的量子特性,以操控分子解离过程的可能性,为在量子层面引导光化学反应路径提供了全新的研究手段。

北京大学物理学院2022级博士研究生龙潇骁为研究论文第一作者,2023级博士研究生李培增为研究论文第二作者,刘运全教授为该论文的通讯作者。该研究工作得到了国家重点研发项目以及国家自然科学基金项目的支持。