北京量子信息科学研究院在引力和量子接口界面研究中取得新进展

近日,北京量子信息科学研究院(以下简称“量子院”) 量子接口器件与系统李铁夫、刘玉龙团队,在“引力-量子”接口界面研究中取得重要进展,针对引力诱导纠缠实验中形状因子这一关键参数,首次明确理论上确界并给出严格的数学证明,为这一问题的争论画上句号。2025 年 8 月 8 日,相关成果以《Optimal form factors for experimental proposals on gravity-induced entanglement》为题发表于《Physical Review D》上。

量子引力问题是物理学的核心难题。近年来,通过大质量机械振子系统检测引力是否具有量子效应已成为研究热点。其主要实验思路是考察两个大质量谐振子之间的引力能否诱导量子纠缠——若引力为经典作用,则不会产生纠缠;若为量子作用,则可发生纠缠。

然而在实际实验中,环境退相干会掩盖这一差异,因此必须使引力耦合足够强,以抵抗退相干效应,这一要求可表述为系统参数需满足不等式:4πγkBT<hGΛρ。其中γ为机械振子衰减率,kB为玻尔兹曼常数,T 为振子的环境温度,h 为普朗克常数,G为引力常数,ρ为质量源材料的密度。

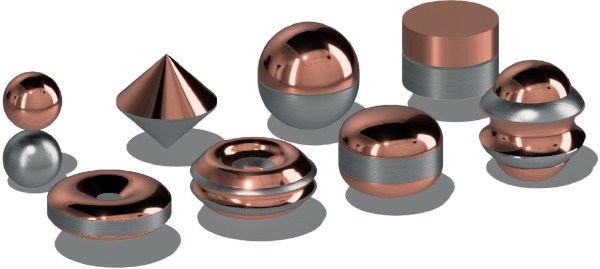

以上参数要么是物理学常数(h, G, kB)有明确的数值,要么是机械振子的性能指标参数(γ,ρ,T),受限于材料特性以及微纳加工工艺水平,均有着明确的参数边界。特别的,表达式中的 Λ 为无量纲形状因子,其物理意义是两个单位体积、单位密度的物体之间的引力梯度与牛顿常数的比值,可通过优化谐振子的几何构型增大其数值,从而降低对温度、耗散率等其他参数的实验要求。

一些典型的几何构型如图1所示,具体形貌对应的形状因子Λ均可详细计算,但是如何优化该关键参数,理论上最优的几何构型以及形状因子是否存在上确界一直未有定论。

研究团队通过如下两步论证,严格证明了Λ的上确界为2π [1]。首先,在形状因子Λ的定义中,绝对值符号内的表达式可分解为两个迹为2π 的半正定矩阵在振动方向上的投影,从而说明sup Λ ≤ 2π;其次,通过构造插齿构型序列可逼近2π,说明sup Λ ≥ 2π。综上即得sup Λ = 2π。该结论表明通过优化质量源的几何构型提升实验可行性的方法存在极限,为后续引力诱导纠缠实验研究方案的设计、更新以及迭代提供了重要的参数依据。

论文发表后受到同行的广泛关注,奥地利维也纳量子信息中心Hosten、日本九州大学Yamamoto等课题组指出,该结论以及近期一系列工作均具有重要意义并在随后的工作中予以引用。

该论文第一作者是量子院实习生唐子骞和北京大学元培学院薛寒玉,通讯作者为量子院副研究员刘玉龙。其他合作者还包括清华大学博士生韩子钊,中国人民大学博士生阚子宽以及清华大学博士生李泽积。同时特别感谢清华大学物理学院缪海兴副教授的宝贵建议。