南科大高振团队首次实验证实腔可调谐拓扑极化激元相

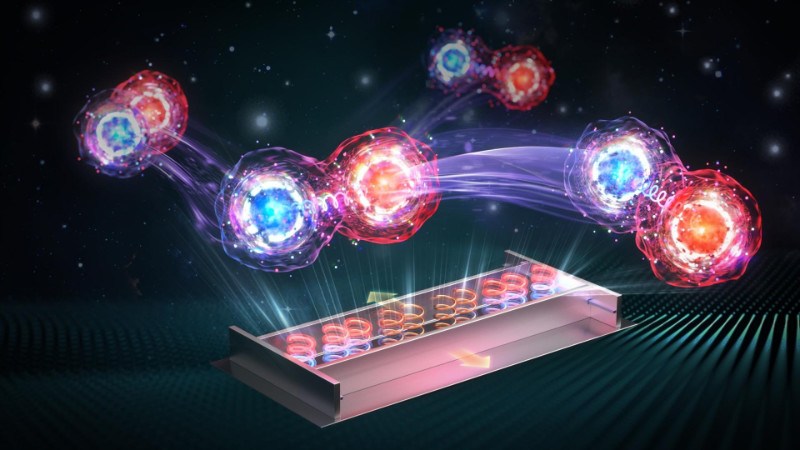

近日,南方科技大学电子与电气工程系高振副教授课题组与合作者通过改变金属腔的宽度来调控光与物质相互作用强度,在不改变晶格结构的情况下首次实验实现腔可调谐拓扑极化激元相并实验观测到一种包含三个非重合相变点的新型拓扑相变,相关研究成果以“Observation of cavity-tunable topological phases of polaritons”为题发表于国际学术期刊 Nature Communications。

拓扑光子学与拓扑极化激元学的发展为光信息的鲁棒调控提供了新思路,极大地推动了拓扑波导、谐振腔、激光器等新型光学器件的发展。然而,传统调控拓扑相的方法往往依赖于改变晶格结构或材料特性,不仅操作复杂,而且限制了动态调控的灵活性。最近的理论研究 [Phys. Rev. Lett. 123, 217401 (2019)] 提出了一种全新调控思路:通过调控光与物质相互作用(改变晶体周围的电磁环境),可以在不改变晶格结构的前提下实现可调谐的极化激元拓扑相。这一新机制为拓扑光子学研究开辟了新的方向。然而,截至目前,这一全新物理机制尚未被实验证实。在此背景下,高振课题组联合国内多个单位,聚焦于如何通过实验实现这一新型调控机制并探索其背后的拓扑相变规律,为动态可调拓扑光学器件的设计开辟新的道路。

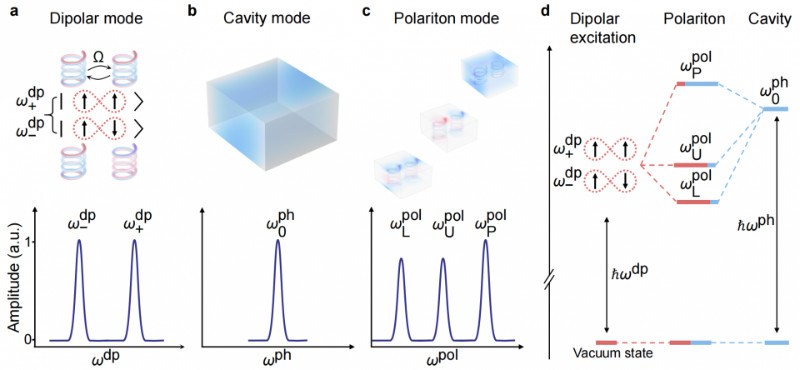

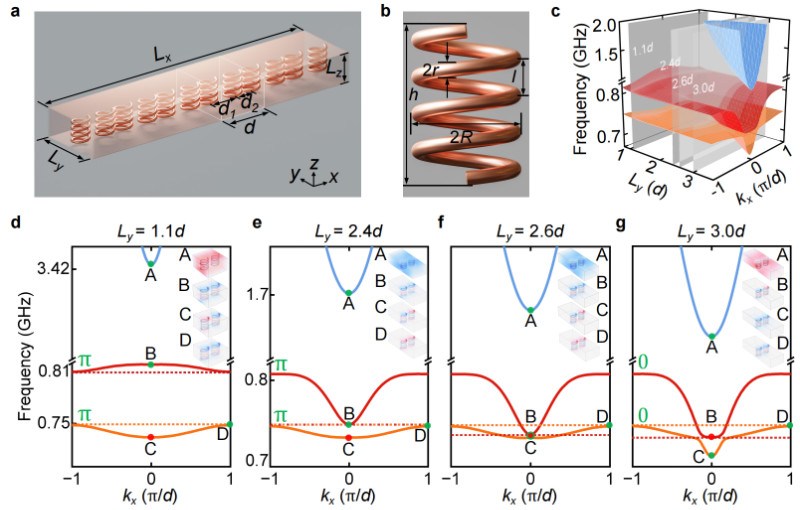

为实现腔体可调谐的拓扑极化激元,研究团队设计了一种巧妙的实验体系:将一条二聚化的微波螺旋谐振子链置入矩形金属腔中,会把一维SSH模型(SU(2))拓展为光与物质相互作用的三能级系统(SU(3))。团队将金属腔的高度固定,通过改变金属腔宽度来调控光与物质相互作用强度,从而在不改变晶格结构的情况下实现可调谐的极化激元拓扑相。简单来说,两个偶极子模式间的库仑相互作用(强度Ω)导致对称模与反对称模频率劈裂(如图1a所示)。金属腔单独存在时仅支持一个腔模(如图1b)。微波螺旋谐振子与金属腔相互耦合产生三个极化激元模式(如图1c),其模式杂交过程可通过红(偶极子模式主导)蓝(腔模主导)颜色及其占比来刻画(如图1d)。

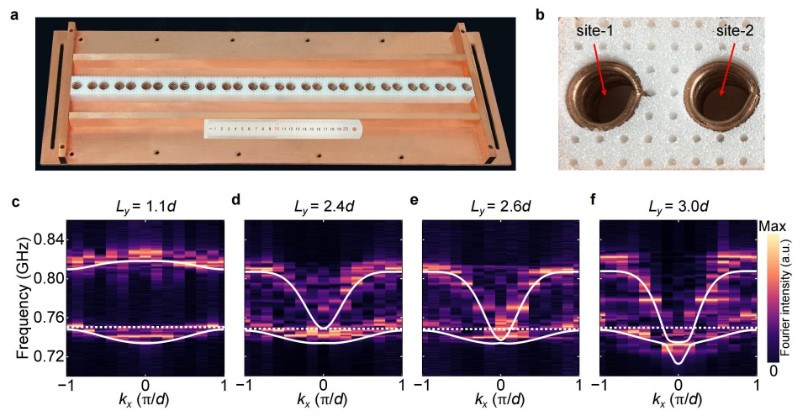

研究团队通过数值模拟(图2)与实验测量(图3、图4),系统地验证了腔体宽度(Ly)对极化激元的能带、拓扑相以及边界态的调控。首先是对能带的调控:当Ly从1.1d增至3.0d时,能带从弱耦合情况下标准的SSH 模型的对称结构,逐渐演变为强耦合下的反交叉结构,带隙闭合与重新打开过程清晰可见。拓扑相(Zak 位相)的转变:作为表征一维系统拓扑特性的关键指标,实验测量的Zak相随Ly的增大呈现出从拓扑非平庸相(π)到拓扑平庸相(0)的转变,相变点约在(Ly = 2.6d),与模拟结果高度吻合。这表明仅通过调控腔体环境,就能改变系统的能带和拓扑性质。

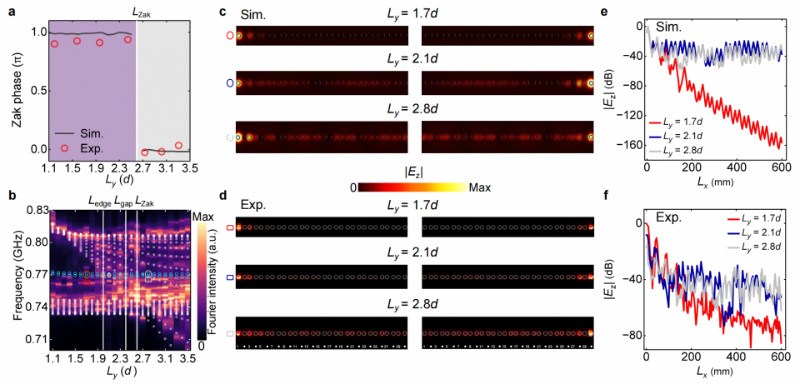

为了进一步研究腔调的极化激元拓扑相变,研究团队进一步模拟和测量了该一维SU(3)系统的拓扑不变量(图4a)、以及体态和边界态随腔宽变化而演化的情况(图4b-f)。从实验结果可以看出,团队实验验证一种从未被实验验证的拓扑相变模式——参数空间中存在三个非重合的临界点:带隙闭合点(Ly = 2.4d),极化激元带隙在此处消失;Zak相变点(Ly = 2.6d),拓扑不变量从π演化至0;边界态和体态合并点(Ly = 2.0d),拓扑边缘态在此处开始与体态杂交,逐渐失去局域特性,完成了边缘态从“局域于边界”到“弥散于体”的演化过程。这一发现打破了拓扑相变点与能带闭合点和拓扑边界态消失点三点重合的传统认知,揭示了光与物质强耦合下新的拓扑相变规律。

该研究首次实验证实了腔可调谐拓扑极化激元相,即在不改变晶格结构情况下,仅调控金属腔(光与物质相互作用强度)即可调控拓扑极化激元相,为拓扑光子学提供了新的调控自由度。该成果不仅加深了对光与物质相互作用下的拓扑物理现象的理解,而且为设计可调拓扑光子器件(如可调拓扑激光器、波导、谐振腔等)提供了全新思路。

南方科技大学博士研究生赵冬、硕士研究生王子尧为论文共同第一作者,高振、东莞理工学院特聘副研究员孟岩、武汉科技大学讲师颜贝、中国科学院空天信息创新研究院研究员尚策为共同通讯作者,南方科技大学为论文第一单位。重庆大学副教授杨林运、东莞理工学院副教授郗翔,南方科技大学高级研究学者朱震霄、博士生涂清安、硕士研究生钟宇昕、焦宵媛为本工作做出了重要贡献。该研究工作得到了国家自然科学基金委员会和深圳市科创委的支持。