光学与量子信息研究所:基于超导电路的量子多体非定域实验探测

量子非定域性是量子物理最引人注目的特性之一,其揭示了粒子之间存在着经典物理无法解释的神秘关联。这种关联被爱因斯坦称为“鬼魅般的远距作用”,已成为诸如量子通信与量子精密传感等量子信息前沿技术的理论基础。然而,在多粒子系统中直接探测量子非定域性需要对系统中每一个粒子进行精确操控,这一直是量子信息领域所面临的重大挑战。4月22日,浙江大学物理学院王浩华、宋超、王震、郭秋江研究组与清华大学邓东灵研究组、荷兰Leiden大学Jordi Tura课题组合作在Physical Review X上发表研究成果,提出了一种基于量子优化的方法,使用了多达73个超导量子比特,成功揭示了多体系统中的Bell算符相关性,并进一步量化了系统的关联深度。

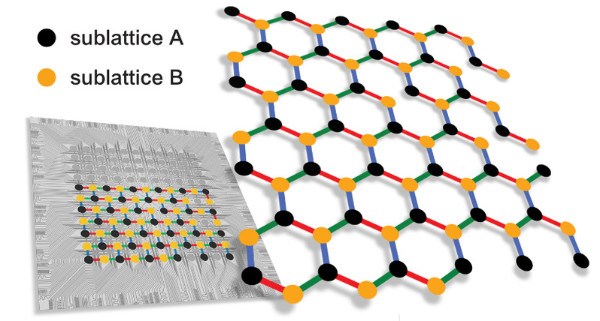

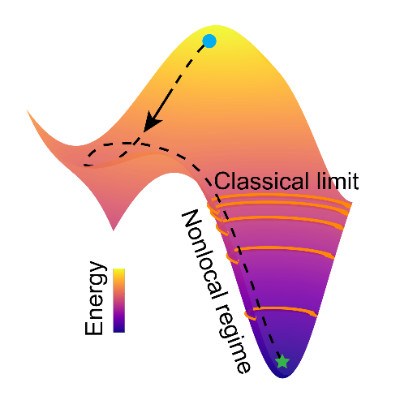

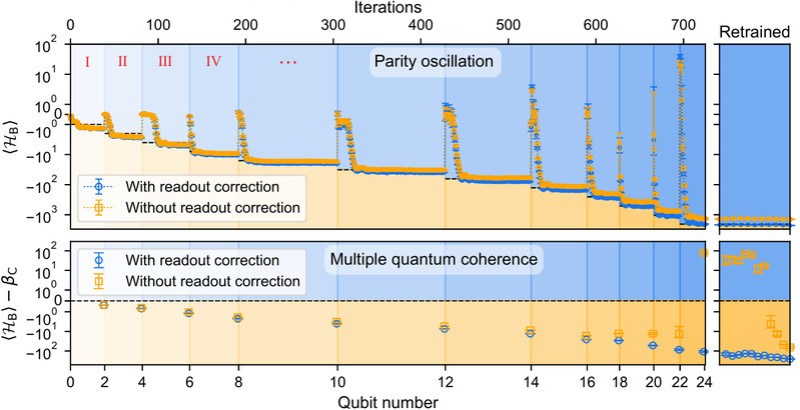

该团队制备并使用了一款二维网格结构的超导量子芯片(图1),从中选取了73个可独立控制的量子比特,构建了一种参数化的量子电路,通过变分优化(图2)实现量子态的自适应调控。在此基础上,研究人员不仅在大尺度多体系统中观测到了稳健的Bell算符相关性,还首次测量到多达24个量子比特之间存在真实的量子非定域关联。实验方案采用了分层训练策略,有效克服了量子电路优化中常见的梯度消失问题(图3)。

这一研究不仅为检测和表征多体量子关联提供了全新手段,更确立了一项超越传统量子纠缠测量的实用基准。成果以 “Probing Many-Body Bell Correlation Depth with Superconducting Qubits” 为题,于近期发表在Phys. Rev. X 15, 021024 (2025)。论文的共同第一作者为浙江大学物理学院博士生王可、徐世波以及清华大学博士生李炜康,实验所用超导量子芯片由浙大国际科创中心李贺康博士制备,通讯作者为浙江大学王浩华教授、宋超百人研究员和清华大学邓东灵教授。

该工作得到了科技部、国家自然科学基金委、浙江省、新基石科学基金会科学探索奖、小米基金会、清华大学笃实专项、上海期智研究院等的支持。