强磁场中心韩一波教授课题组在脉冲强磁场自陷激子发光巨塞曼效应领域取得新发现

8月6日,《自然·通讯》(Nature Communications)在线发表了国家脉冲强磁场科学中心韩一波教授课题组题为“低维铯铜卤化物中自旋极化的自陷激子”(Spin-polarized self-trapped excitons in low-dimensional cesium copper halide)的研究论文。中心2020级博士生黄瑞琴、武汉光电国家研究中心博士生杨龙波为共同第一作者,韩一波、武汉光电国家研究中心罗家俊教授和瑞典林雪平大学高峰教授为共同通讯作者。

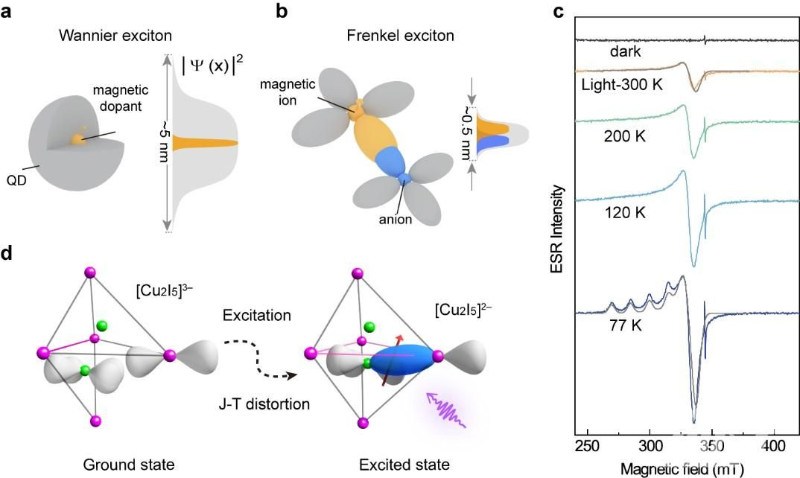

在半导体纳米结构中实现电学、磁学和光学特性的集成是自旋电子学发展的关键。稀磁半导体(DMS)中的自旋极化激子现象表明,磁性离子与本征激子之间波函数的空间重叠对构建光电和自旋特性之间的耦合至关重要。然而,Wannier激子较大的玻尔半径导致其波函数显著超过了磁性离子波函数的空间范围,限制了耦合强度(图2a);同时,磁性离子掺杂易引发激子能量转移,严重抑制激子发光。

针对上述瓶颈,该课题组创新性地提出利用低维铯铜基卤化物中高度局域的Frenkel型自陷激子(STE)实现激子自旋极化。STE形成于软晶格材料中,具有强电-声子耦合,诱导局部晶格畸变,并将激子紧束缚于原子尺度(图2b),在激发态下诱导Cu+(3d10)向Cu2+(3d9)的电荷转变,原位形成磁性中心(图2c、d)。该机制不仅实现磁性离子与STE之间的高效耦合,还规避了磁性离子掺杂导致的发光猝灭,使铜基卤化物成为具有自旋光电子学应用前景的候选材料。

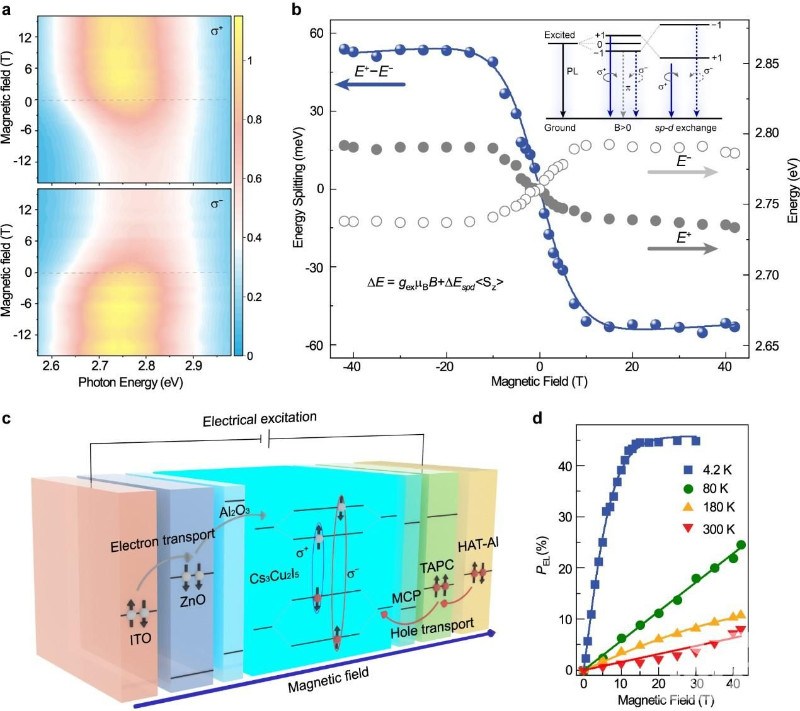

零维结构受限的Cs3Cu2I5的局域Jahn-Teller畸变晶格中,激发态下局域Cu2+的形成引起了自旋-激子间的相互作用,从而产生显著的塞曼劈裂。如图3a所示,σ⁺-与σ⁻-极化的光致发光(PL)在强度和峰位能量上随磁场变化呈相反趋势,且当磁场极性翻转时,两者对应趋势亦随之反转。图3b显示了E+、E−及ΔE随磁场强度的依赖关系:ΔE随B增大,在|B|≥15T时趋于饱和,饱和值约为-53meV;在低场区(|B|≤10T),通过线性拟合获得有效激子geff≈-93.5。该巨大的塞曼分裂远超Pb基钙钛矿,并与部分DMS纳米结构相当。基于DMS中sp–d交换模型,该课题组将Cs3Cu2I5中的巨塞曼效应归因于紧束缚STE与自旋-1/2Cu2+在空间高度局限下的强sp-d相互作用,并指出该效应导致自旋能级占据不平衡,从而增强了自旋极化发射。在此基础上,通过热蒸发法优化Cs3Cu2I5薄膜生长温度,并成功制备了以Cs3Cu2I5为有源区的蓝色自旋LED(图3c)。图3d所示,在外磁场作用下,低温下器件电致发光(EL)的饱和圆偏振度(PEL)达44.5%,且在室温条件下仍保持约8%的自旋极化。

基于上述研究发现,铯铜基卤化物体系表现出强自旋–载流子相互作用、优异的发光性能及较高的自旋操控灵活性,为发展基于STE的高效、自旋可调且环境友好型的半导体光电子材料提供了新思路,为自旋光电子学领域开辟了全新的研究方向。

该研究工作得到了国家重点研发计划(2022YFA1602702)和国家自然科学基金(11974126)等项目资助。

中心博士生杨峰、李贵显、胡敬南,湖北文理学院胡青松教授和江西理工大学胡兆波副教授参与了相关理论和实验工作,林雪平大学Y. Puttisong博士和Weimin Chen教授,武汉光电国家研究中心唐江教授和中心李亮教授对本工作的实验模拟和装置建设进行了指导。