北京大学胡小永、龚旗煌团队在高维合成维度光子晶格研究中取得重要进展

北京大学物理学院、纳光电子前沿科学中心、人工微结构和介观物理全国重点实验室“极端光学团队”胡小永教授和龚旗煌院士团队在高维合成维度光子晶格研究中取得重要进展:提出一种维度可扩展的时域合成维度光子晶格实现方案,该方案能够对高维空间中每个晶格位点和时间步长处的信号光相位与强度进行独立调控,为高维复杂物理系统的研究提供了一个新平台。2025年7月18日,相关研究成果以“可重构高维合成光子晶格”(Reconfigurable High-Dimensional Synthetic Photonic Lattices)为题,在线发表于《科学进展》(Science Advances)。

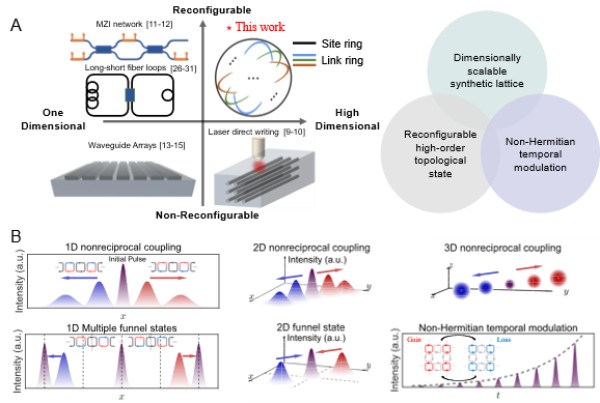

高维复杂物理系统的动态演化研究是当前光学与凝聚态交叉领域的前沿热点之一。传统研究平台(如冷原子系统、离子阱系统、超导电路系统以及光子模拟系统)在构型灵活性和维度扩展性方面均面临显著限制。可重构高维合成光子晶格为在高维空间中探索复杂物理系统的动态演化提供了一个前景广阔的平台,特别适用于拓扑光子学、非厄米物理以及无序现象等领域的研究。然而,迄今为止,由于在构型维度拓展的物理实现以及复杂耦合机制(如自旋-轨道耦合)的实现方面仍存在难点,可重构高维合成晶格的实现仍面临严峻挑战。

研究团队提出了一种基于光纤环形系统的维度可扩展时域合成晶格的实现方案(图1)。在N维(N ≥ 1)问题中,合成晶格由一个格点环和N个连接环组成,格点环与各连接环的总长度保持一致,但各连接环被耦合器分隔的两个分段的长度差之间具有数量级差异。通过设置耦合器间的长度差,可实现对系统动态演化过程的观测,且该方案具备向更高维度扩展的潜力。该工作首次实现了任意维度合成光子晶格的构建,为研究高维系统复杂动力学过程提供了新思路,也为探索新型复杂物理现象开辟了新的实验平台。

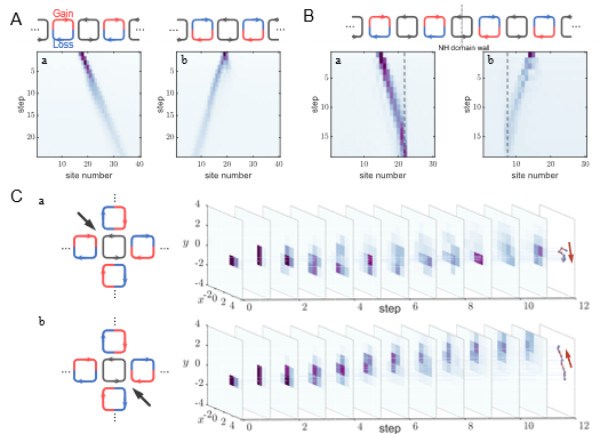

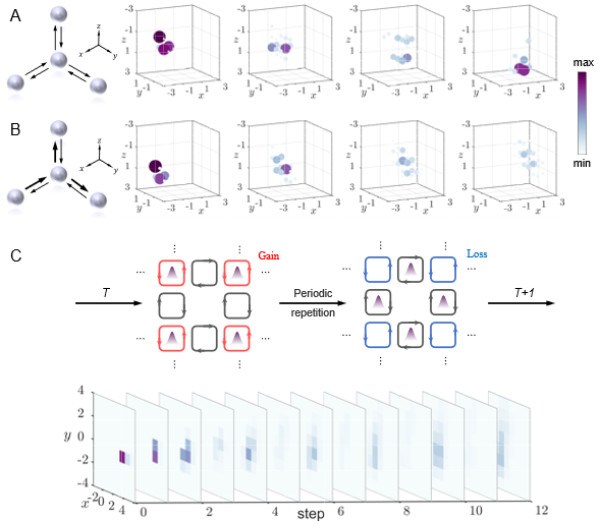

研究团队为验证所提出的方案,首先在一维合成光子晶格中开展实验验证。图2A展示了一维系统中由非互易耦合诱导的单向传输效应。在该构型下,若在连接环上半区提供增益,下半区施加损耗,沿负x方向传播的光场受到衰减,而正x方向传播的光场被放大,从而诱导脉冲呈现出正向传播趋势(图2A(a));反之若在连接环下半区提供增益、上半区施加损耗,则可实现负x方向非互易耦合(图2A(b)),使脉冲呈现逆向传播特性。图2B展示了在系统中引入畴壁结构的情况:左侧的连接环上半区提供增益、下半区施加损耗实现左到右非互易耦合,右侧的连接环下半区提供增益、上半区施加损耗实现右到左非互易耦合。此时系统呈现漏斗态特征,即无论入射光的初始位置如何,光场始终向畴壁位置传播并局域在其附近。该方案可直接扩展至二维系统,通过分别在漏斗右下方与左上方设置入射光的初始位置,演示了光场从体态向漏斗态演化的动态过程,实验结果如图2C所示。

为充分展现该方案的维度扩展能力,研究团队将合成晶格扩展至三维并开展了相关实验验证。图3A展示了波包在厄米晶格中于T=1、3、5、7时间步的动态演化过程,图3B则展示了在三个坐标轴正方向引入非互易耦合下,波包在T=1、3、5、7时间步的动态演化结果。图中球体的大小和颜色表示对应位置的波包强度分布。此外,为进一步展示该系统的可扩展性,研究团队还在实验上演示了光场在周期性非厄米时间调制下的可重构晶格中的动力学过程,如图3C所示。

北京大学物理学院2023级博士研究生黄海琪、2022级博士研究生杜卓晨、博雅博士后廖琨(北京大学物理学院2024届博士毕业生)为文章的共同第一作者;胡小永教授、廖琨博士为共同通讯作者。上述研究成果得到国家重点研发计划、国家自然科学基金,以及量子物质科学协同创新中心、极端光学协同创新中心等支持。